Catégorie : Études et publications

Le cabinet Kearney a réalisé, pour le compte de la Fédération Française des Télécoms, une étude portant sur le rôle des opérateurs télécoms dans la distribution de services audiovisuels : “L’écosystème audiovisuel français peut-il se passer des distributeurs de services ?” (synthèse disponible sur le site de Kearney).

Cette étude souligne le rôle central joué par les opérateurs télécoms au sein de l’écosystème audiovisuel, en permettant la mise en avant des éditeurs nationaux, le financement de la culture française et notamment du cinéma.

Cet écosystème se trouve aujourd’hui à un point de bascule face à l’émergence de nouveaux acteurs qui échappent en grande partie au cadre règlementaire et fiscal français.

Le soutien des distributeurs français face aux inégalités existantes doit faire l’objet d’une réflexion par les pouvoirs publics visant à rétablir l’équité entre les tous les acteurs fournissant les mêmes services.

Catégorie : Études et publications

Grâce aux outils numériques et l’accès à Internet, votre enfant peut accéder à de nombreux contenus qui lui permettent de communiquer, s’éduquer, se cultiver et se divertir.

Il peut cependant être confronté à des contenus inadaptés, choquants, dégradants, voire se mettre lui-même en danger. On estime en effet que le cyberharcèlement est en hausse depuis le début de la pandémie mondiale (qui a engendré une diminution des interactions sociales en physique), et touche particulièrement les jeunes filles : environ 51 % d’entre elles y sont confrontées pour une moyenne de 20 % tous sexes confondus. Votre enfant peut également être confronté de manière fréquente à des arnaques en ligne, publicités alléchantes, contenus piratés ou pornographiques. Il est donc important d’adopter tôt les bons réflexes pour qu’il puisse profiter pleinement du numérique, et être conscient des risques.

Les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant, ils ont donc un rôle essentiel de prévention des risques et d’accompagnement vers l’autonomie. C’est pourquoi, le dialogue régulier est nécessaire avec votre enfant pour qu’il reste vigilant. Vous pouvez aussi prendre des mesures simples pour mieux encadrer ses usages en ligne et l’aider à mieux maîtriser ce monde numérique. Pour vous accompagner, les opérateurs télécoms ont mis en place des outils et des actions spécifiques (guides, partenariats, etc.). Des acteurs de la parentalité et de la protection de l’enfance tels que les associations, notamment familiales, experts, institutions sont aussi là pour vous orienter.

1. LES CONSEILS

Les conseils de l’OPEN : chaque âge correspond une utilisation adaptée

L’Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation Numérique (OPEN) est une association spécialiste des questions de protection des enfants au sein des univers numériques. Première association française mobilisée à 100% autour de l’accompagnement des parents et des professionnels sur les sujets de parentalité et d’éducation numérique, l’OPEN propose de nombreuses ressources et anime de multiples conférences et formations sur le terrain.

Articles, vidéos, podcasts, etc. retrouvez toutes les ressources gratuites et les conseils de l’OPEN sur le site : OPEN-ASSO.ORG

3 points à retenir du rapport du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) :

- Les études dont nous disposons ne permettent pas d’apporter la preuve incontestable des effets des écrans sur le langage, le développement cognitif et l’apparition de certains troubles dans les apprentissages de l’enfant.

- L’utilisation excessive de certains écrans engendre un sommeil de moins bonne qualité ainsi qu’un risque de surpoids.

- La plupart des effets négatifs sur le développement des enfants ne viennent pas directement des écrans mais de la manière dont on les utilise avec eux, ce qui est une excellente nouvelle car nous pouvons tous agir !

Chaque enfant, chaque famille est unique : n’hésitez pas à expérimenter et tester des choses, ce qui fonctionne avec l’un méritera sans doute d’être adapté à l’autre.

Les écrans sont à éviter au maximum avant 3 ans : le cerveau de l’enfant n’est pas en mesure de décrypter ce qu’il s’y passe.

Les habitudes prises tôt sont difficiles à faire évoluer : autant adopter les bons usages dès le plus jeune âge.

Entre 3 et 6 ans

- Repoussez l’âge de l’équipement de l’enfant. L’initier aux bonnes pratiques numériques sera plus simple si ce sont des écrans partagés par toute la famille.

- Intégrez la question des écrans dans le quotidien et dès le plus jeune âge de l’enfant, comme vous le faites pour tous les autres sujets liés à son éducation.

- Définissez un cadre et essayez de le respecter : les sessions d’écran avant 6 ans doivent être courtes et jamais pour endormir ou calmer l’enfant.

- Partagez au maximum les activités numériques avec l’enfant, cela vous permettra d’adapter le contenu à son âge et de discuter avec lui de ce qu’il a vu et compris.

- Privilégiez des activités qui vous plaisent aussi en tant que parent, c’est le meilleur moyen d’être motivé pour avoir ces temps de partage.

- Évitez de laisser l’enfant seul avec un écran et notamment de laisser la télévision allumée dans la même pièce que lui, même s’il ne la regarde pas.

- N’ayez pas peur des moments d’ennui, ils sont très importants pour le développement de l’enfant. Faites-lui confiance, il saura vite rebondir !

- N’oubliez pas que l’enfant est un formidable imitateur ! Il est donc essentiel d’adapter nos propres pratiques numériques (temps, moment, type d’activités) à l’âge de l’enfant.

Entre 6 et 11 ans

Accompagnez progressivement votre enfant dans l’utilisation des écrans et l’apprentissage du numérique.

- Les écrans ne restent que des outils, diversifiez les usages et les pratiques autour des écrans.

- Autonomisez et responsabilisez l’enfant quand son âge le lui permet, afin qu’il respecte les moments et les temps d’écran que vous préconisez.

- Partagez au maximum les activités numériques avec l’enfant plutôt que des activités numériques solitaires.

- Discutez avec l’enfant des images et des contenus qu’il regarde : ces échanges favoriseront le développement de son esprit critique

- Définissez des repères temporels précis dédiés à l’utilisation des écrans et quand vous le pouvez montrez l’exemple !

- Limitez l’imitation : les enfants fonctionnent par mimétisme. Il est essentiel d’adapter ses propres pratiques numériques (temps, moment, type d’activités) à l’âge de l’enfant.

Après 11 ans

Instaurez un dialogue et intéressez-vous aux pratiques numériques de vos enfants !

- Discutez autour des contenus numériques et des écrans : prenez l’habitude de poser des questions aux enfants sur leur pratique numérique.

- Intéressez-vous aux activités numériques de l’enfant : ces univers sont pour lui des espaces dans lesquels il grandit et se sociabilise.

- Organisez des limites de temps et de lieux de connexion qui soient réalistes et applicables que cela soit par vous ou votre enfant.

- Apaisez les tensions en lien avec les outils numériques en définissant et organisant des moments ou lieux sans écrans que vous vous engagerez à respecter également.

- Montrez l’exemple, commencez par limiter une de vos activités numériques et incitez le à faire de même !

Activer le contrôle parental

Les opérateurs télécoms, les moteurs de recherche, les fournisseurs de systèmes d’exploitation, d’anti-virus, ou encore les supports comme les consoles de jeux et les smartphones permettent tous l’installation de solutions de contrôle parental variées et adaptées à chaque écran (mobile, tablette, ordinateur, TV).

Le contrôle parental est un moyen facile de vous assurer que votre enfant n’accédera pas à des contenus inadaptés. Variant selon le système employé et le terminal utilisé, les outils de contrôle parental permettent souvent de :

- Créer des profils en fonction de l’âge de l’utilisateur ;

- Prédéterminer les créneaux horaires et la durée pendant lesquels votre enfant peut accéder à Internet ;

- Définir le type de contenus, sites et applications autorisés…

Dans tous les cas, l’efficacité du contrôle parental dépend de son paramétrage et des restrictions choisies.

Il est important de vérifier le périmètre d’application de la solution utilisée. Certains outils ne protègeront votre enfant que lorsqu’il utilise le wifi de la maison ou le réseau mobile de son opérateur. Par exemple, s’il utilise le wifi d’un de ses copains, la protection peut ne pas s’appliquer. Aussi, sur les équipements mobiles, il est important de configurer les outils proposés directement sur le téléphone portable ou la tablette.

Enfin, il est aussi possible de mettre des filtres sur les moteurs de recherche et réseaux sociaux fréquemment utilisés par votre enfant/ ado, qui sont activables depuis la rubrique « paramètres ».

Un outil simple et pratique

Les opérateurs télécoms membres de la Fédération Française des Télécoms proposent des solutions de contrôle parental et délivrent des conseils pour aider les parents à accompagner leurs enfants dans leur utilisation d’Internet.

Par exemple, d’un clic sur l’horaire ou le jour de votre choix, vous autorisez ou bloquez l’heure ou la journée correspondante.

Chaque opérateur propose également des solutions gratuites, qui permettent de filtrer les contenus choquants.

Encadrer l’usage

- Adapter le temps passé en ligne à chaque âge, afin notamment, de consacrer du temps à d’autres activités.

- Fixer avec votre enfant des règles sur le temps maximal consacré chaque jour, mais aussi les moments autorisés, quel que soit le type d’écran (TV, console de jeux, smartphone, tablette, ordinateur).

- Privilégier des plateformes adaptées aux enfants. Pour vous aider il existe des annuaires dédiés (par exemple, sites-pour-enfants.com).

- Utiliser un lieu ouvert lorsque votre enfant visionne un contenu (pas seul dans sa chambre, mais dans un lieu ouvert en présence de ses parents).

- Mettre en place des moments de « partage numérique » en famille qui sont des occasions d’échanges autour de cette expérience commune.

Dès le plus jeune âge

Échanger régulièrement avec votre enfant sur ses activités en ligne est le meilleur moyen pour qu’il ait le réflexe de vous alerter s’il rencontre un problème avec un contenu qu’il visionne ou qu’il publie.

Il s’agit d’ouvrir une discussion sur ce qu’il a pu ressentir en visionnant tel ou tel contenu. Mettre des mots sur ses émotions et échanger sur les contenus qui peuvent l’interpeller.

Enfin, en tant qu’adulte, il est important de prendre du recul face à ses propres attitudes et usages numériques. Une dose de bon sens et un soupçon d’exemplarité vous aideront sans aucun doute à accompagner au mieux vos enfants dans ces univers.

Lorsque votre enfant grandit

Il est en mesure de publier des contenus (photos, textes, vidéos, etc.). Il est nécessaire de lui faire prendre conscience que ce qu’il partage ou publie ne lui « appartient plus » et devient accessible à tout le monde.

2. LES RISQUES

Les sites choquants pour vos enfants

Qu’est-ce qu’un contenu illégal ?

Il peut s’agir de pédocriminalité, de pornographie lorsque celle-ci est accessible aux mineurs, de sites incitant des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, de violence, de contenus extrémistes, racistes, antisémites, homophobes ou faisant l’apologie du terrorisme, etc.

Ces contenus doivent être signalés. Le signalement peut se faire de manière anonyme sur :

- Internet-signalement.gouv.fr (le portail officiel de signalement des contenus illicites d’Internet).

- Les réseaux sociaux, qui disposent en général d’un moyen de signalement de contenus illicites.

- Signalement.fftelecoms.org (la page de signalement de la Fédération Française des Télécoms).

Sur ces sites de signalement, il existe des formulaires dédiés qui vous permettent d’indiquer simplement l’adresse URL du contenu qui pose problème, et d’effectuer votre signalement en quelques clics. Soyez le plus précis possible dans votre description afin que les enquêteurs disposent de toute l’information utile !

Si vous le souhaitez, vous pourrez renoncer à l’anonymat lors de votre signalement afin d’être recontacté(s) par les services de police ou de gendarmerie, si nécessaire.

La plateforme jeprotegemonenfant.gouv.fr

Je Protège Mon Enfant est la plateforme d’information à destination des parents pour les aider à adapter l’éducation au numérique de leurs enfants. Élaborée dans le cadre d’un partenariat national visant à fédérer les acteurs publics et privés, elle propose des outils, des conseils et des ressources pratiques pour mieux informer les parents sur des problématiques telles que le temps passé devant les écrans, ou les risques liés à une exposition trop précoce à la pornographie en ligne.

Consommée trop jeune, la pornographie peut en effet avoir des conséquences néfastes pour les mineurs, tant sur leur développement psychologique que sur leur représentation de la sexualité. Dans un monde numérique, il est de plus en plus facile d’accéder à ce genre de contenus, que ce soit volontairement ou par accident. Il convient donc de demeurer vigilant et d’accompagner son enfant dans ses usages numériques.

La plateforme propose également des ressources élaborées par des professionnels de l’éducation pour accompagner les familles sur des questions liées à l’usage raisonné et raisonnable des écrans, ou à l’éducation affective et sexuelle dans un contexte numérique. Les ressources disponibles permettent aux parents de différencier les différents usages. Certains usages très actifs, par exemple la pratique du jeu vidéo en équipe, seraient plus efficaces pour le développement d’un enfant qu’un usage passif, comme le visionnage de vidéos. D’autres pratiques et conseils sont référencés sur la plateforme pour privilégier des pratiques sereines du numérique au sein de la famille.

Safer Internet Day

Le Safer Internet Day est un événement mondial organisé par la Commission européenne tous les ans au mois de février pour faire d’Internet un espace ludique, créatif, épanouissant et sécurisé pour tout le monde.

Le cyberharcèlement

Votre enfant pourrait être victime de harcèlement de la part d’internautes, connus ou non, qui, par leurs commentaires ou leurs vidéos, chercheraient à lui nuire.

Soyez vigilant à tout changement de comportement brutal de votre adolescent car le cyberharcèlement peut mener aux pires extrémités notamment chez les plus jeunes. Sachez que le cyberharcèlement est puni par la loi ; il est possible de porter plainte contre le ou les auteurs du harcèlement quel que soit leur âge et vous pouvez demander le retrait des contenus à l’éditeur du site ou du service. En cas de harcèlement scolaire, il faut prévenir immédiatement la direction de l’établissement de votre enfant.

Enfin, votre enfant peut aussi avoir connaissance de telles situations. Il ne doit ni relayer les commentaires ou vidéos ni les garder sous silence.

Si vous êtes confrontés (vous ou parents + enfants) au harcèlement, vous pouvez aussi consulter le site du Ministère de l’Éducation nationale « Non au harcèlement » ou appeler la ligne d’écoute « Net Ecoute » au 3018 (appel gratuit).

Ateliers autour d’un serious game.

En lien avec des partenaires, la FFTélécoms organise des ateliers de sensibilisation au cyberharcèlement auprès de collégiens ou lycéens.

- Infos : amaaloum@fftelecoms.org

- Reportages vidéo : https://bit.ly/EduNum

L’économie de l’attention

La consommation de la télévision et l’utilisation des réseaux sociaux agissent sur le système de récompense humaine du cerveau. Ce système est basé sur la dopamine, l’hormone de la motivation. Cela nous donne par exemple envie de manger, de découvrir, de faire du sport, etc. Internet étant le principal moteur de la nouveauté, il déclenche une libération de dopamine. Cependant, nous vivons dans un monde où notre système est constamment stimulé par diverses sources. Bon nombre de ces sources fournissent des quantités de dopamine qui ne peuvent être imitées dans le monde réel. C’est ce qu’on appelle les “stimuli super-normaux”.

Ainsi, le modèle économique de la plupart des réseaux sociaux est établi sur la base d’une simple question : “Comment pouvons nous faire en sorte que nos utilisateurs restent sur notre site

le plus longtemps possible ?” Ces plateformes créent de grandes quantités de nouveautés pour faire cliquer, cliquer et encore cliquer – causant ainsi un problème d’addiction à la dopamine, pouvant ainsi générer des troubles de la concentration. Un dialogue nourri avec votre enfant sur la question peut aider à prévenir ce risque. Un bon réflexe, tant pour les parents que pour les enfants, est de désactiver toutes les notifications sur le téléphone, pour empêcher une sur-sollicitation, ou encore de mettre en place des limitations de temps d’écran grâce à l’application présente sur certains smartphones ou installable sur ceux-ci.

L’image du corps sur les réseaux sociaux

La pratique du selfie permet de contrôler l’image de soi que l’on renvoie aux autres. Si un peu de narcissisme n’a jamais fait de mal à personne, l’utilisation des filtres que l’on retrouve sur les réseaux sociaux peut développer de véritables troubles de la personnalité chez les jeunes. Selon le Dr Neelam Vashi, directeur du département de chirurgie esthétique du Boston Medical Center, les « filtres créent des attentes irréalistes pour les patients parce qu’ils essaient de ressembler à une version fantasmée d’eux-mêmes ».

Ce trouble psychiatrique est connu sous le nom de « dysmorphophobie ». Le patient est obsédé par des défauts imaginaires, il a peur de se trouver laid et s’enferme petit à petit dans une névrose. « Ces filtres et ces modifications sont devenus la norme, modifiant la perception de la beauté des gens dans le monde entier ».

Dans le cas des réseaux sociaux, les médecins ont constaté un phénomène similaire. La personne, souvent jeune, développe alors un rapport tronqué à son corps et souhaite modifier son apparence pour ressembler à une version déformée par des filtres mais « conforme » aux normes de beauté irréalistes. En plus de la dysmorphophobie, les patients peuvent développer d’autres troubles psychiatriques tels que des troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie, hyperphagie, etc.).

Environ un enfant sur dix est touché par des troubles alimentaires. N’hésitez pas à en discuter avec votre enfant, à lui parler du service « Anorexie Boulimie, Info écoute » accessible au : 0 810 037 037 ou à le diriger vers le site https://www.jeunes.gouv.fr/Des-troubles-alimentaires

La haine en ligne

Chaque internaute est responsable de ce qu’il publie en ligne. Les parents sont responsables des propos mis en ligne par leurs enfants jusqu’à leur responsabilité pénale. La loi sanctionne la diffusion des propos injurieux, racistes, antisémites, homophobes et diffamatoires sur Internet en général, et en particulier sur les réseaux sociaux. En fonction du type de propos, la sanction peut d’ailleurs aller jusqu’à une amende de 12 000 € (injures, diffamations).

Assurez-vous que votre enfant sache que tous les types de contenus haineux et de préjugés font du mal et qu’il connaisse le dicton « Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas que l’on te fasse ». Montrez l’exemple ! Modérez vos propres propos sur les réseaux sociaux, forums, chats, etc.

La pratique inadaptée du jeu vidéo

En tant que parent, il convient d’être attentif à la durée que peut passer votre enfant à jouer aux jeux vidéo. Le plaisir, la fascination, la dimension collective du jeu peuvent rapidement mener à une pratique du jeu vidéo importante, voire excessive.

Il est nécessaire de rester vigilant quant au temps et aux moments de jeu, afin que l’enfant puisse garder une pratique équilibrée lui permettant de se consacrer à d’autres activités nécessaires à son épanouissement personnel. Il convient également de veiller à ce que l’enfant joue des jeux vidéo dont les contenus sont adaptés à son âge en s’appuyant notamment sur la signalétique des jeux vidéo PEGI (en savoir plus via le site pedagojeux.fr).

Les fausses nouvelles ou « fake news »

Apprenez à votre enfant à être vigilant sur les informations qui circulent sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux.

Développez son esprit critique et apprenez-lui à ne pas croire tout ce qu’il voit ou lit sur Internet. Pour cela, donnez-lui le réflexe de vérifier les sources d’une information en le dirigeant vers les sites dont vous avez vous-même vérifié la pertinence.

Info Hunter

Info Hunter est un programme clé en main pour animer et créer des parcours de décryptage pour mieux comprendre la fa-brique de l’information.

Lors de son Prix Innovations 2017, la FFTélécoms a récompensé INFO HUNTER, qui lutte contre les fake news. Des ateliers pratiques peuvent être organisés pour développer son esprit critique.

- Infos : amaaloum@fftelecoms.org

- www.tralalere.com/ressources/info-hunter

- Reportages vidéo : https://bit.ly/EduNum

Les achats en ligne et le dropshipping

Assurez-vous que votre enfant ne peut pas réaliser d’achat ou accéder à des services payants sans votre contrôle.

Les opérateurs mettent à votre disposition des options gratuites de blocage des SMS et d’autres services à valeur ajoutée, comme les appels surtaxés. Elles permettent de désactiver les fonctionnalités de micropaiement proposées par les opérateurs tant sur le fixe que sur le mobile.

Sur votre propre équipement (smartphone, ordinateur, tablette), pensez à verrouiller l’accès pour que vos enfants n’achètent pas en ligne sans votre autorisation. Des personnes mal intentionnées (Youtubeurs, Tiktokers, etc.) peuvent vouloir soutirer de l’argent à vos enfants sous forme d’achats virtuels, de cadeaux, etc.

Méfiez-vous des sites où la plupart des produits sont en promotion. Vérifiez que les coordonnées de la société censée commercialiser les produits sont bien publiées sur le site.

Pas illégale, mais pas franchement morale, la pratique du dropshipping consiste à revendre à un prix plus élevé des produits disponibles sur des marketplaces. Le dropshippeur commence par repérer un produit sur une marketplace. Il crée ensuite son propre site de vente en incluant le produit, des photos et une description (voire de faux avis de clients) à l’appui, sans oublier de gonfler le prix de départ. Dès qu’une personne achète le produit, le dropshippeur le commandera directement sur la marketplace en indiquant l’adresse de son client dans le champ d’expédition. Le client paye donc plus cher un article vendu à un tarif très bas sur une marketplace tandis que le vendeur empoche une plus-value importante sans avoir à gérer un stock de marchandises.

Vous pouvez signaler toutes les arnaques au dropshipping dont votre enfant a été victime sur le site http://signal.conso.gouv.fr

Le partage de la vie privée sur les réseaux sociaux

En ligne et hors ligne, mieux vaut préserver sa vie privée. Quelques conseils à donner aux enfants (qui valent aussi pour les adultes) :

- Éviter de révéler trop d’informations sur son identité (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc.) et ne jamais le faire en présence d’inconnus.

- Ne pas divulguer ses habitudes de vie, qui permettraient de vous identifier et/ou de vous localiser.

- Protéger ses profils sur les réseaux sociaux grâce aux outils fournis. Tous les réseaux sociaux proposent des paramètres de confidentialité et des pages de conseils.

- Privilégier les sites sécurisés. Pour les reconnaître c’est très simple : ils commencent tous par « https » et un petit cadenas apparaît, selon le navigateur utilisé, dans la barre d’adresse ou dans le bas de votre fenêtre de navigation.

- Ne pas partager d’informations ou contenus explicites ou litigieux et à plus forte raison des contenus illicites.

- N’accepter de rencontrer physiquement que des personnes dont l’identité est certaine et connue et aller au rendez-vous accompagné.

- Pour prévenir le partage en ligne de contenus explicites par les jeunes – et les moins jeunes – sexting (envoi de messages, photos ou vidéos sexuellement explicites), sex-cams, envoi de nudes (photos dénudées), prostitution en ligne, etc.), il est très important de sensibiliser votre enfant aux risques auxquels il s’expose.

Le téléchargement et le streaming illégal

Soyez vigilants avec les sites ou réseaux qui proposent de télécharger, regarder et écouter, gratuitement ou non, des contenus (films, séries ou chansons) et logiciels piratés. Ils sont, en plus d’être diffuseurs de contrefaçons, une source d’exposition aux contenus pornographiques et à des logiciels malveillants. Des cookies publicitaires sont souvent installés et relayent des images choquantes qui s’affichent spontanément sur vos écrans. Pour reconnaître les sites illicites, vous pouvez télécharger Eol, extension conçue et créée par l’ARCOM* dans le cadre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre pour vérifier en temps réel pendant la navigation si le site est respectueux du droit d’auteur et référencé par l’ARCOM.

3. EN SAVOIR PLUS

Les solutions de contrôle parental

Bouygues Telecom Business Distribution

BTBD (Crédit Mutuel mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Télécom, Cdiscount mobile) : https://www.assistance-mobile.com/questions/2641546-beneficier-option-option-controle-parental-gratuit

Bouygues Telecom

Clients mobile : https://www.assistance.bouyguestelecom.fr/s/article/controle-parental-telephone-mobile

Clients fixe : https://www.assistance.bouyguestelecom.fr/s/article/telecharger-logiciel-controle-parental-gratuit

Orange

https://assistance.orange.fr/mobile-tablette/tous-les-mobiles-ettablettes/installer-et-utiliser/securite-mobile/le-controle-parental/proteger-et-accompagner-vos-enfants-dans-leurs-usages-numeriques-_69107-69929

Et pour des conseils :

https://bienvivreledigital.orange.fr/hub/espace-des-parents

La Poste Mobile

https://www.lapostemobile.fr/assistance/fiche/souscrire-loptioncontrole-parental-de-la-poste-mobile/8

RED by SFR

https://assistance.sfr.fr/gestion-client/sfrfamily-controleparental/solutions-controle-parental.html

SFR

https://assistance.sfr.fr/gestion-client/sfrfamily-controleparental/solutions-controle-parental.html

Sosh

https://assistance.sosh.fr/faq/proteger-et-accompagner-vosenfants-dans-leurs-usages-numeriques_338361

Informations & conseils

Des associations et certaines institutions publiques sont aussi là pour vous accompagner et vous orienter.

- L’ARCOM, le Défenseur des droits et la CNIL ont créé un kit pédagogique, qui regroupe l’ensemble des ressources conçues pour l’édu-cation du citoyen numérique, à destination des formateurs et des parents qui accompagnent les jeunes en matière de numérique : https://www.educnum.fr/fr/kit-pedagogique-du-citoyen-numerique-retrouvez-toutes-les-ressources

- Pour des problématiques de harcèlement / cyberharcèlement : vous pouvez joindre le service Net Écoute en composant le 3018 (appel gratuit) et consulter le site du Ministère de l’Éducation nationale « Non au harcèlement ».

- Pour des outils de contrôle parental et d’information des parents sur les questions de pornographie en ligne ou de temps d’écran : JeProtegeMonEnfant.gouv.fr

- Pour des informations pour vos enfants : Internet Sans Crainte, qui met à disposition des supports de prévention pour les enfants et les enseignants. www.internetsanscrainte.fr

- Pour des informations et conseils sur les jeux vidéo : PédaGo-Jeux, site piloté par l’Union Nationale des Associations Familiales. www.pedagojeux.fr

- Pour la protection des achats en ligne : consultez le site de l’Association Française du Multimédia Mobile. www.afmm.fr

- Site Institutionnel : l’Éducation Nationale : du primaire au lycée, le numérique et ses usages sont désormais inclus dans les programmes tout au long du cursus scolaire. www.education.gouv.fr

Exemples d’associations que vous pouvez contacter :

- www.open-asso.org

- www.unaf.fr

- www.e-enfance.org

Catégorie : Études et publications

Retrouvez l’étude économique 2023 d’Arthur D. Little sur le secteur des Télécoms.

Document | Plaquette Étude économique Télécoms 2023, FFTélécoms :

Catégorie : Études et publications

Le New Deal Mobile est un accord historique signé en janvier 2018 entre le Gouvernement, l’Arcep et les opérateurs de téléphonie mobile afin d’accélérer la couverture mobile notamment pour les nombreuses communes du programme zone blanche ne disposant pas encore de couverture.

Le New Deal Mobile : 2 467 sites du Dispositif de Couverture Ciblée en service (au 30 avril 2023) – plus de 80 % de sites identifiés sur les 5 000 devant être mis en service avant 2027.

Les engagements pris par les opérateurs pour accélérer la couverture mobile des territoires sont multiples et permettent de répondre aux attentes des utilisateurs, partout sur le territoire. L’amélioration de la qualité des réseaux mobiles nécessite une généralisation de la technologie 4G, accessible pour tous, sur l’ensemble des réseaux mobiles. L’objectif est d’assurer une couverture ciblée des zones dans lesquelles un besoin d’aménagement numérique du territoire a été identifié, y compris lors des déplacements sur les axes routiers.

L’enjeu : Poursuivre le déploiement des infrastructures mobiles

Engagée dans ce projet d’envergure depuis 2018, la Fédération Française des Télécoms a identifié les blocages qui ralentissent les déploiements des réseaux mobiles et les moyens pour simplifier les règles. L’objectif est d’atténuer les contraintes en matière d’implantation d’antennes-relais de téléphonie mobile et de sécuriser sur le long terme les investissements consentis. En ce sens un dialogue continu avec les pouvoirs publics est indispensable.

Synchroniser les autorisations d’urbanisme et les raccordements électriques

De nombreux sites mobiles construits ne peuvent pas être mis en service faute de raccordement au réseau électrique. La synchronisation des autorisations d’urbanisme et des demandes de raccordement électrique permettrait de réduire les délais de déploiement.

Favoriser l’implantation des sites mobiles dans les communes littorales

L’amélioration de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière. Le droit existant n’autorise l’implantation de sites mobiles uniquement en continuité avec l’urbanisation existante et donc à proximité des zones habitées. Pour atteindre les objectifs de couverture mobile, il est nécessaire d’introduire une dérogation législative au principe de construction en continuité de l’urbanisation pour les communications électroniques.

Catégorie : Études et publications

Le 23 février dernier, la Commission européenne a présenté un paquet d’initiatives sur l’avenir des réseaux, parmi lesquelles une consultation sur le « fair share » qui permet d’ouvrir le dialogue avec toutes les parties prenantes sur la nécessité potentielle, pour tous les acteurs bénéficiant de la transformation numérique, de contribuer équitablement aux investissements dans les infrastructures de connectivité.

Pour aider à comprendre ce sujet complexe et pourtant essentiel, la FFTélécoms publie une série d’infographies pédagogiques répondant aux questions les plus fréquentes.

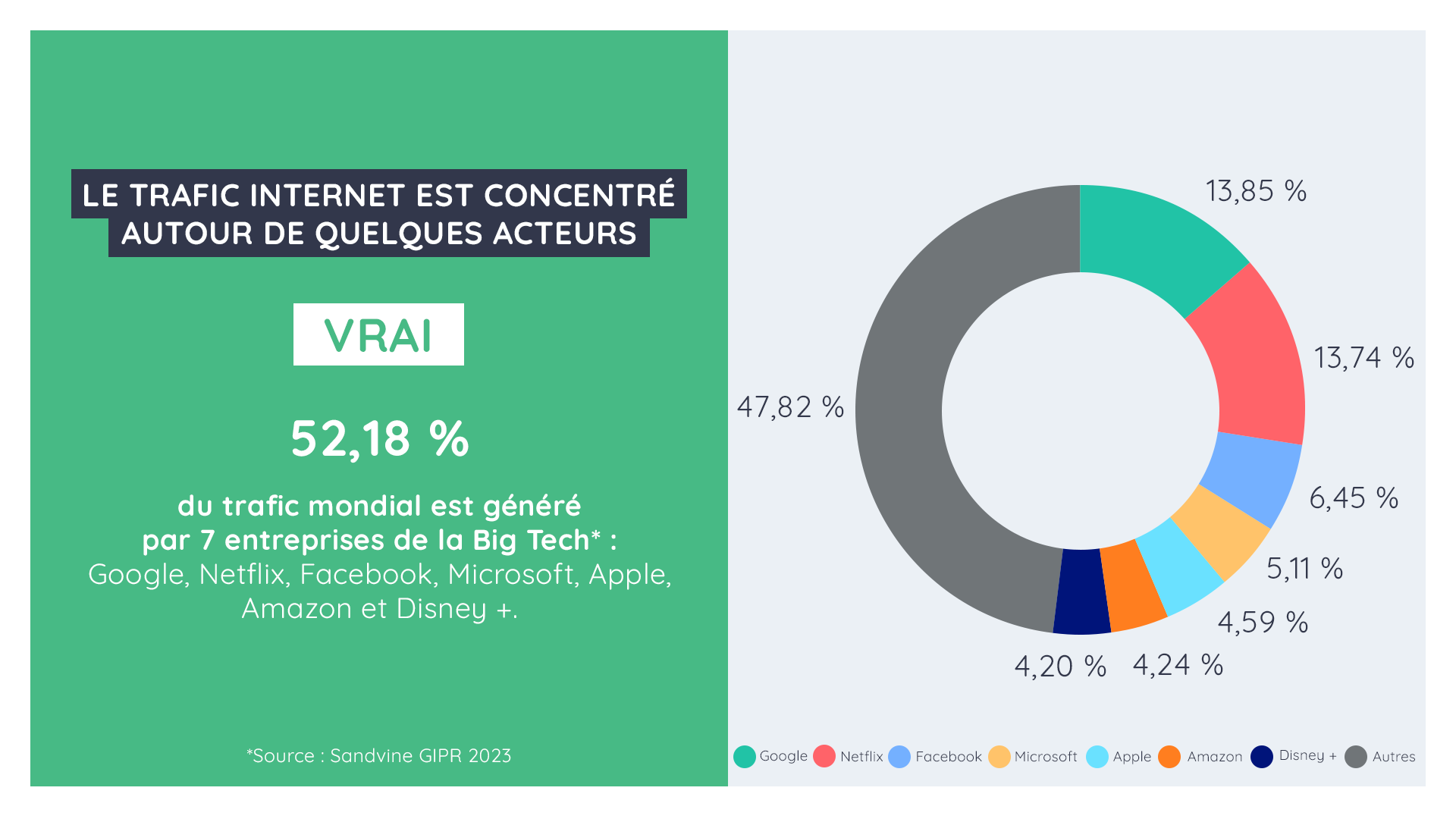

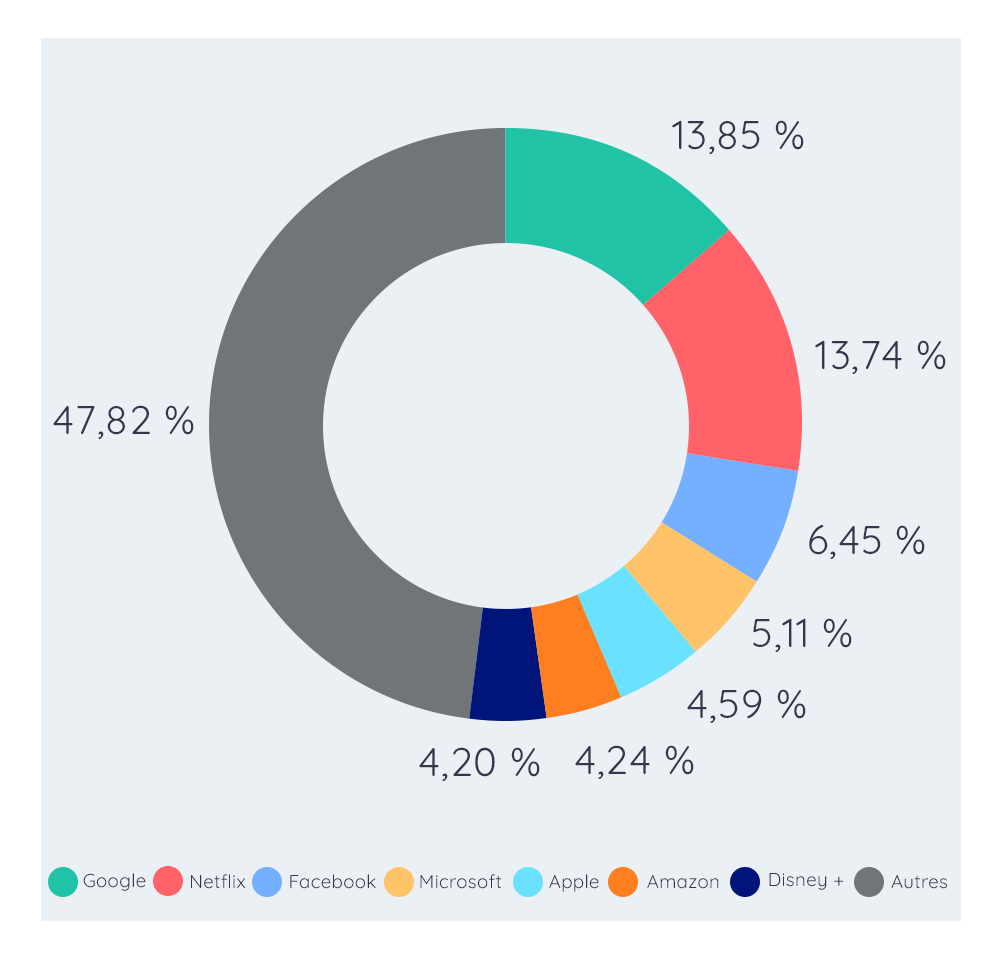

1. Le trafic Internet est concentré autour d’une poignée d’acteurs majeurs

Comme le montre les travaux menés par Sandvine, sept acteurs concentrent plus de la moitié du trafic internet mondial : Google, Netflix, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon et Disney+.

Part du trafic mondial internet

Données GIPR, Sandvine

En France, cette tendance est similaire. Selon les données publiées par l’Arcep, le trafic internet est concentré autour de cinq acteurs : Google, Netflix, Amazon, Akamai[1] et Meta. Ces acteurs représentent à eux seuls 51 % du trafic vers les clients des principaux FAI en 2021[2].

La concentration des trafics est par ailleurs exacerbée lors de l’heure la plus chargée de la journée, en soirée, où ces acteurs peuvent représenter jusqu’à 80 % de l’utilisation de la bande passante des réseaux de télécommunications. Ce sont ces heures les plus chargées qui dimensionnent aujourd’hui les réseaux et dictent nos investissements.

Grâce à des réseaux toujours plus performants, ces entreprises ont été capables de diversifier leurs offres, et proposent maintenant une multitude de services souvent très consommateurs de bande passante[3], et qui demandent, de fait, une augmentation constante de la capacité nécessaire pour absorber le trafic entrant sur le réseau des opérateurs télécoms.

Dans un contexte de transition environnementale, nous pouvons nous questionner sur cette dynamique de surenchère de services vidéo de très haute qualité, souvent disproportionnés par rapport aux usages, là où des méthodes d’optimisation du poids des contenus sur la bande passante existent et bénéficient d’un fort potentiel d’innovation, , comme l’a démontré la crise du COVID-19 où les acteurs ont su diminuer le poids de leurs services sur les réseaux de télécommunication sans réels impacts pour les utilisateurs.

Ces ‘Big Techs’ comptent alors sur les réseaux de télécommunications des opérateurs pour offrir leurs services actuels et à venir, tels que le Métaverse ou la réalité virtuelle, qui impacteront fortement les usages futurs et accroitront encore la concentration des usages sans contribuer aux investissements qui permettent le transport de leurs trafics jusqu’à l’utilisateur, et soutiennent leur Business Model.

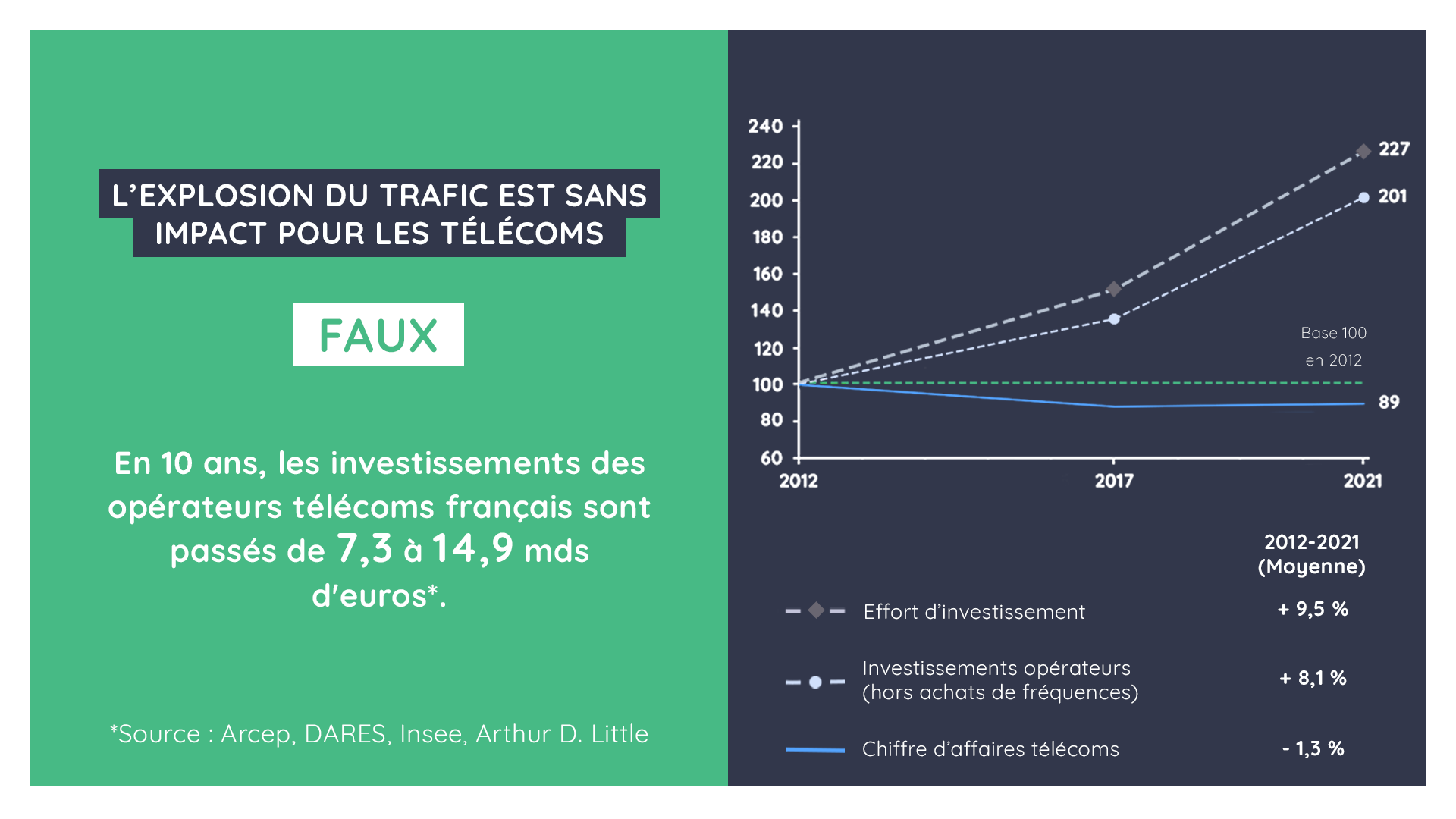

2. La croissance constante du trafic liée à ces acteurs a un fort impact sur la capacité d’investissement des opérateurs télécoms et fait porter un risque sur l’avenir des réseaux

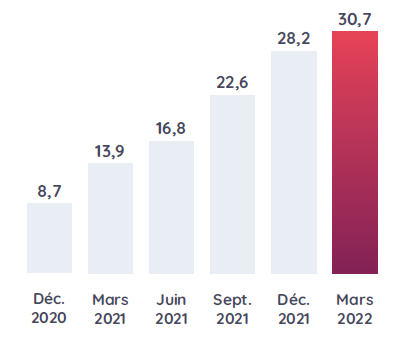

Le trafic internet mondial est en croissance perpétuelle. En France, on observe une augmentation du volume total entrant de près de 100 % en deux ans entre 2018 et 2020[4]. Sur les réseaux mobiles, la croissance des usages perdure et s’accélère d’après le nouvel observatoire de l’ARCEP qui recense un taux de croissance des usages au T3 2022 renouant avec ses niveaux de 2020, proche des 30 %[5].

Cette tendance n’est pas prête à s’infléchir. La dernière version de l’étude Ericsson Mobility Report[6] prévoit une multiplication par près de 5 du trafic mobile en 7 ans, afin d’atteindre 52 Giga-octets par smartphone et par mois en 2027 en Europe de l’Ouest. Cette croissance est portée par les flux vidéo et musicaux en streaming (dont jeux vidéos) dont le trafic mondial représente 83 % en moyenne par mois [7].

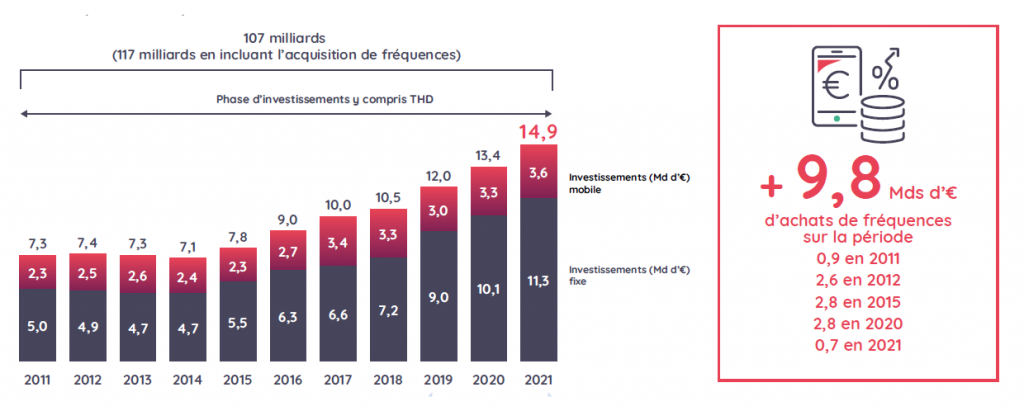

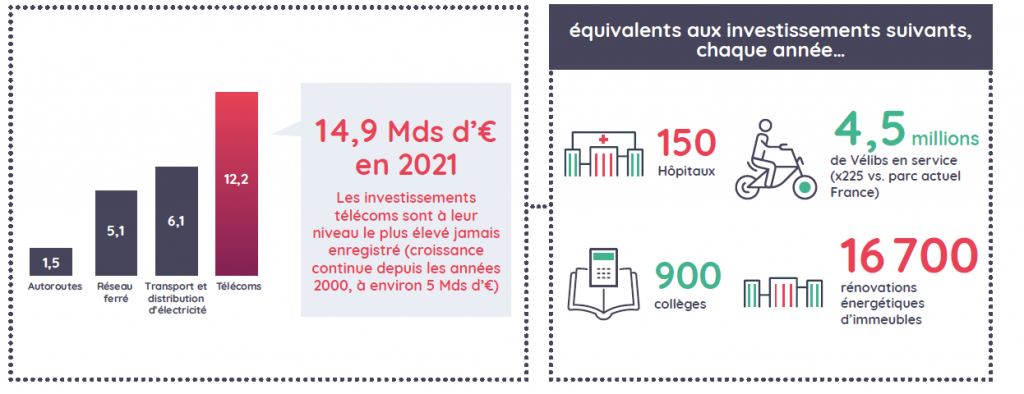

Les opérateurs, pour faire face à la croissance des usages et garantir l’accès au très haut débit à l’ensemble des Français, ont battu un nouveau record en 2021, en franchissant le cap des 14 milliards d’investissements annuel. En 10 ans, les investissements annuels des opérateurs télécoms français sont passés de 7,3 à 14,9 mds d’euros.

Ces efforts garantissent ainsi un accès de qualité à l’ensemble de l’internet et au plus grand nombre, tout en permettant le développement de pratiques toujours plus innovantes : santé connectée, informatique quantique, suivi et prévention des évolutions climatiques…

Or, une partie des coûts consentis par les opérateurs sont directement attribuables au trafic de ces géants du numérique[8] et sont aujourd’hui couverts auprès du reste de l’écosystème, ainsi qu’auprès des utilisateurs. En France, prenant en compte la hausse des usages réseaux, les coûts supplémentaires uniquement capacitaires subits chaque année pour écouler la donnée de ces grands émetteurs de trafics, sont estimés à hauteur de 1,5 Milliards d’euros par an pour les réseaux mobiles, et 500 Millions d’euros par an sur les réseaux fixes. A l’échelle européenne, exploitant la même méthodologie, ces coûts à la charge des opérateurs sont compris entre 15 et 28 milliards d’euros.

A défaut d’un mécanisme assurant que tous ceux qui bénéficient des réseaux de transport, d’accès et de distribution des contenus de services contribuent à leur développement et à leur maintenance, la soutenabilité économique de ces réseaux n’est pas assurée. Ce serait dommageable pour l’investissement, l’emploi et les recettes fiscales en France eu égard aux bénéfices que leurs activités apportent sur le sol français et à la part de ces bénéfices attribuable aux opérateurs télécoms dans l’écosystème numérique.

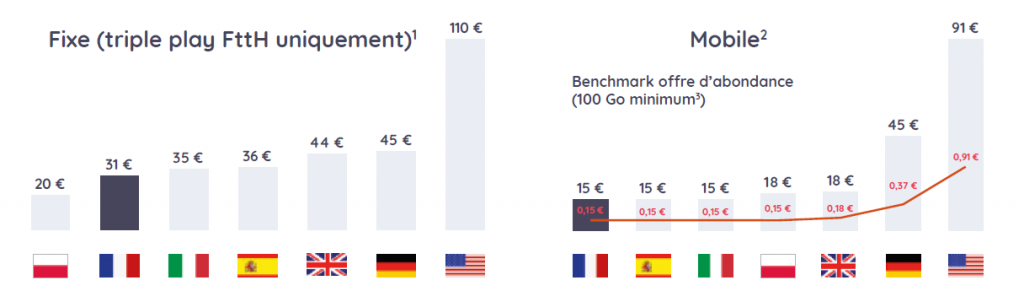

D’autant plus que le prix des offres des opérateurs télécoms reste globalement stable en France depuis 10 ans tant sur le fixe que sur le mobile. Il est également l’un des plus bas d’Europe, permettant ainsi l’inclusion numérique du plus grand nombre et l’accroissement de la base de consommateurs de contenus.

Cette dynamique permet aux utilisateurs de consommer les services internet quasiment sans restriction et participe ainsi au développement de la société digitale tout en réduisant la fracture numérique.

En parallèle, les entreprises de la Big Tech à qui profitent les investissements dans les réseaux et les prix bas des abonnements, ont continuellement augmenté leurs tarifs auprès des utilisateurs, alors même qu’une grande partie de leur modèle économique repose sur la publicité digitale dont les recettes, perçues pour près de 70 % par trois entreprises , sont en croissance de 20 % par an en France en particulier sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, et l’affichage vidéo (dont 34 % proviennent en grande partie de la vidéo à la demande)[9].

Alors qu’ils bénéficient ainsi directement de la performance des réseaux télécoms pour lesquels ils reçoivent des services de capacité privée à l’interconnexion, de suivi des besoins capacitaires, et de maintenance de serveurs qui leurs sont dédiés, et offrent des services et des prix différenciés reposant directement sur la qualité de la connexion internet, ils refusent de contribuer aux coûts qu’ils induisent et continuent à opérer selon un modèle d’affaires visant à piller la valeur de leurs partenaires de l’écosystème numérique.

Ils ne paient donc pas ou peu pour les prestations rendues par les opérateurs et s’enrichissent grâce à la publicité qu’ils génèrent. Ainsi, l’ensemble des coûts sont aujourd’hui répercutés sur le reste de l’écosystème numérique, en particulier les utilisateurs, qui ne perçoivent pas la valeur ajoutée apportée par ces coûts en profitant chacun d’un service ininterrompu.

Ces entreprises profitent donc directement de la performance technique et économique des réseaux télécoms sans contrepartie. Il ne serait que juste de les faire contribuer aux coûts qu’ils génèrent sur nos réseaux, afin de créer une dynamique bénéfique pour tous :

- Pour l’ensemble des utilisateurs et la société, qui pourront continuer à bénéficier sans changement d’un accès neutre à l’internet ouvert dans les meilleures conditions ;

- Pour le reste de l’écosystème numérique qui bénéficiera d’une meilleure allocation des coûts, plus juste ;

- Pour ces entreprises et les autres, qui pourront se reposer sur des réseaux toujours plus fiables et performants pour développer leurs activités ;

- Et enfin pour les opérateurs, qui pourront bénéficier de relations plus équilibrées et bénéfiques pour leurs investissements.

Il est alors nécessaire de repenser le mode de financement des opérateurs. Faire supporter les coûts capacitaires à l’ensemble des utilisateurs est injuste lorsque les capacités supplémentaires sont demandées par un petit nombre de service, consommés par un sous-ensemble de nos utilisateurs.

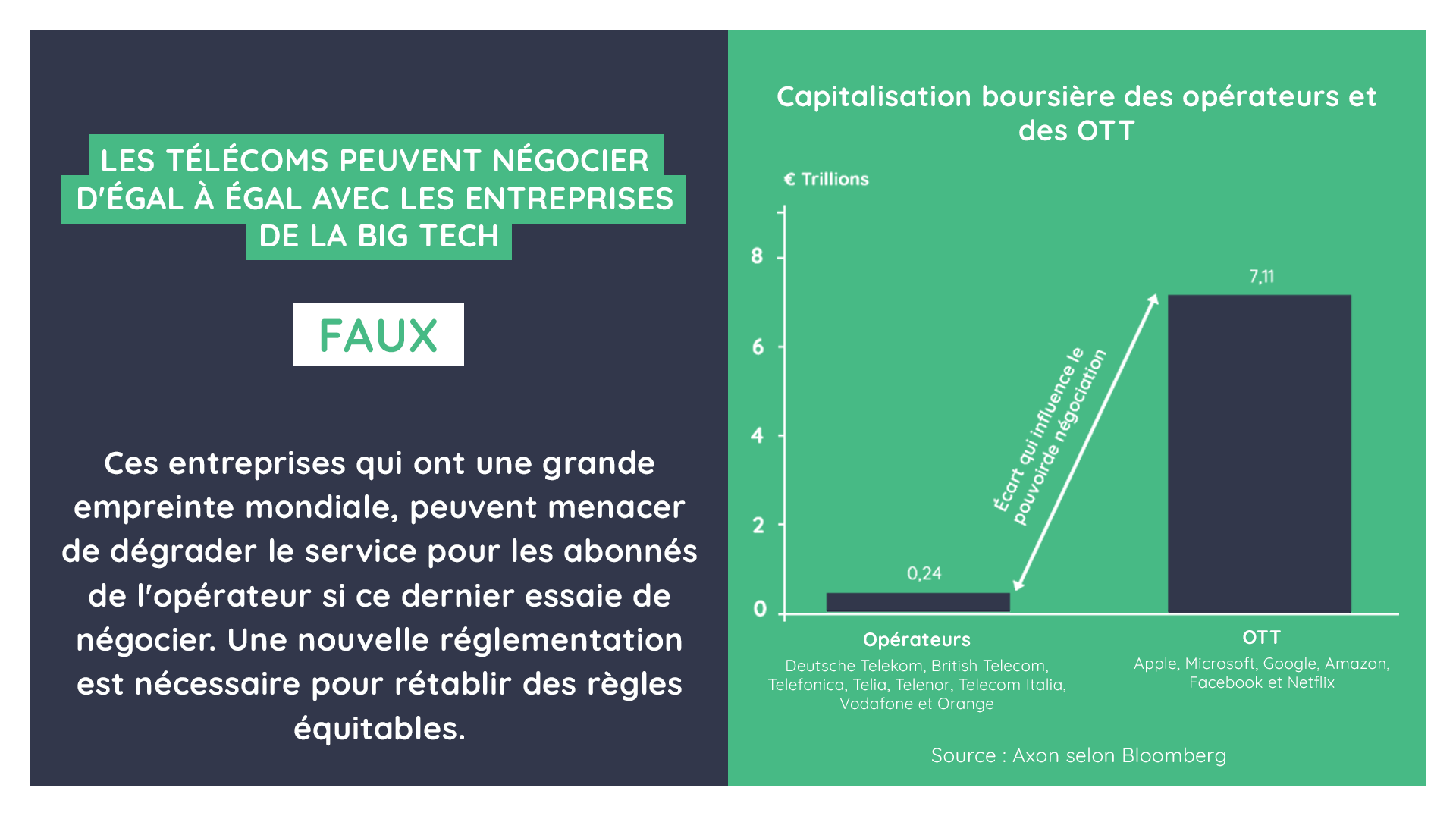

3. Pour accélérer le développement du numérique et assurer une contribution équitable de chacun il est nécessaire de rétablir des relations commerciales équilibrées entre opérateurs et grands émetteurs de trafic

Ces grands acteurs devenus essentiels pour les consommateurs et donc pour les opérateurs, peuvent tout à fait menacer de modifier les modalités d’acheminement du trafic vers le réseau des opérateurs et dégrader le service pour les abonnés de l’opérateur si ce dernier essaie de négocier.

En effet, l’empreinte mondiale des entreprises de la Big Tech et leur puissance économique faussent les relations commerciales qui sont loin d’être équitables. La capitalisation boursière des opérateurs européens est estimée à 0,24 trillions€ quand celle des acteurs OTT est estimée à 7,11 trillions€[10].

L’exemple le plus parlant est l’utilisation forcée d’infrastructures appartenant aux Big Techs, parfois au sein même du réseau de l’opérateur en tant qu’alternative à un paiement direct de leur part. Ces installations sont alors destinées à l’usage exclusif du fournisseur de contenu propriétaire, dont la charge d’opération, maintenance, et énergétique sont supportées par l’opérateur.

Les opérateurs demandent donc l’instauration d’un cadre législatif rééquilibrant la situation entre ces deux parties, et prévoyant le versement d’une contribution juste et équitable des plus grands émetteurs de trafic (large traffic generators) auprès des fournisseurs d’accès à internet, aujourd’hui inexistante ou marginale du fait de l’asymétrie de pouvoir de marché entre ces deux catégories d’acteurs qui tend à s’intensifier.

Cette solution apporterait un triple bénéfice :

- D’une part, elle assurerait une solidarité entre les éditeurs et les FAI, en contribuant au financement durable des réseaux et donc à leur résilience face à l’augmentation des usages.

- D’autre part, elle permettrait une meilleure allocation des coûts auprès de ceux qui profitent le plus des investissements au sein des réseaux des opérateurs.

- Enfin, elle créerait, pour la première fois, une incitation à la maîtrise de la bande passante par les grands émetteurs de trafic, pour plus de sobriété numérique.

Une contribution selon l’usage des réseaux créerait en effet une incitation vertueuse à la sobriété chez les acteurs ciblés, par exemple via l’abandon des comportements comme le pre-fetching et l’auto-play[11], et l’adoption de comportements vertueux via l’optimisation de l’encodage des flux vidéo, ou via l’utilisation du mode « économie de données » comme solution par défaut sur les réseaux mobiles, aujourd’hui marginalement utilisées.

Le droit européen doit alors être précisé afin de permettre aux opérateurs de communications électroniques d’attribuer efficacement les coûts induits par le trafic généré par ces grands acteurs, au travers d’une obligation à contractualiser afin de permettre la fixation d’une juste contribution.

4. Le principe d’une rémunération équitable des opérateurs par les fournisseurs de contenus n’est pas contraire au règlement sur la neutralité du net

Au titre de ce règlement de 2015, les utilisateurs (fournisseurs de contenus, mais également consommateurs) « ont le droit d’accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d’utiliser et de fournir des applications et des services et d’utiliser les équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où se trouve l’utilisateur final ou le fournisseur, et quels que soient le lieu, l’origine ou la destination de l’information, du contenu, de l’application ou du service, par l’intermédiaire de leur service d’accès à l’internet ».

Il s’agit d’un principe fondamental, qui est, et doit rester un acquis. La neutralité du net s’applique aux fournisseurs d’accès à internet pour ses utilisateurs. Ainsi il ne concerne pas les contrats d’achats de capacité dès lors que le contenu est disponible à l’accès pour les consommateurs et n’est pas traité de manière discriminatoire par l’opérateur de réseau.

Par ailleurs, aujourd’hui, il ne marche que dans un sens. Les très grands fournisseurs de contenus n’hésitent pas à en abuser dans leurs relations avec les fournisseurs d’accès à internet, en menaçant de dégrader la qualité de leurs services. A l’étranger, Netflix a d’ailleurs consciemment détourné ses flux à la suite d’une volonté de l’opérateur sud-coréen SKBroadband de négocier des frais d’accès après une explosion du trafic envoyé.

Le principe d’une rémunération équitable des opérateurs par les grands fournisseurs de contenus est conforme aux règles de la neutralité du net. Il ne remet pas en cause l’accès non discriminé des utilisateurs aux contenus de leur choix, ni un traitement préférentiel offert aux entreprises sujettes à une juste contribution qui créerait à défaut un « internet à deux vitesses » contrevenant alors au principe fondateur de l’Internet Ouvert.

Ce nouveau mécanisme reposerait ainsi sur une obligation de contractualisation entre les opérateurs de réseaux de communication électroniques et les grands éditeurs de contenu en ligne, qui seront ciblés par la mesure.

5. La mise en place d’une contribution équitable des géants du numérique sera bénéfique à l’ensemble de l’économie numérique

Les effets positifs estimés de la mise en place d’une compensation équitable versée par les fournisseurs de contenus aux opérateurs pour l’utilisation de leurs réseaux sont nombreux.

Une contribution des principaux consommateurs de bande passante, en allégeant les contraintes financières des opérateurs, permettait à ces derniers d’allouer leurs moyens au bénéfice d’investissements en France, et ainsi permettre le développement de l’économie numérique. Cette allocation de fonds sera dictée par la levée des contraintes financières aujourd’hui observée, ainsi que la forte concurrence en infrastructure qui se joue sur le territoire national et mène les opérateurs à réinvestir chaque année 36 centimes par euros de chiffre d’affaires dans l’économie numérique[12].

Enfin, la place forte du régulateur dans les pratiques d’investissements des opérateurs, incite et oriente les opérateurs à poursuivre leurs efforts dans la fourniture d’un service d’accès à internet de qualité à l’ensemble des Français et garanti le fléchage des investissements au profit des utilisateurs.

Il est ainsi estimé qu’une participation à hauteur de 20 milliards d’euros par an, à mettre en perspective par rapport à la croissance des entreprises visées, conduirait à la création de 840 000 emplois par an en Europe, et à une augmentation du PIB européen de 72 milliards d’ici à l’année 2025.

6. L’augmentation du trafic a un impact non négligeable sur l’environnement, qui doit être maitrisé

Du fait de leur grande représentativité au sein des trafics internet, ces acteurs contribuent de manière importante aux émissions carbones du secteur des télécoms, parmi lesquelles les infrastructures réseaux et de centre de données nécessaires à leurs activités constituent 21 % des émissions du secteur[13].

Au-delà de leur influence sur les émissions des opérateurs, les ‘Big Techs’ sont généralement de grands consommateurs d’énergie. Néanmoins, leurs engagements restent hétérogènes, en contradiction avec un business model axé sur la suractivité.

Comme indiqué dans le rapport du Shift Project « Digital Reset » (2022), « la production et l’exploitation des technologies numériques entraînent une demande substantielle d’énergie et de ressources et des impacts environnementaux connexes. La demande totale d’électricité produite et utilisée par l’ensemble des technologies de l’information et de la communication (TIC) représente environ 8 à 10 % de la consommation mondiale d’électricité et devrait au moins rester à ce niveau ou continuer d’augmenter. En termes de gaz à effet de serre, la production et l’utilisation des TIC représentent 2% à 4% des émissions mondiales, ce qui est à peu près la quantité émise par un pays industrialisé comme le Japon. »[14].

Ce rapport souligne la disparité des engagements de ces entreprises pour réduire l’impact environnemental de leurs activités. Il met également en lumière le lien étroit entre le modèle économique de ces plateformes digitales qui consiste à mobiliser l’attention et recueillir des données aux fins d’opérer leurs régies publicitaires et les flux de données émises sur les réseaux des opérateurs télécoms. Les auteurs citent ainsi: « La lecture automatique, le défilement constant, les vidéos intégrées, les publicités, les pop-ups, les vignettes, la suppression des crédits de début et de fin dans les épisodes de série, l’aperçu automatique des vidéos avant leur démarrage, le rafraîchissement automatique du fil d’actualité lorsque l’utilisateur est sur le point de partir, et de nombreuses autres techniques de ce type [qui] ont envahi l’expérience quotidienne sur Internet »[10].

Il n’existe ainsi aucune incitation à faire preuve de sobriété dans les flux de données. Au contraire, pour mobiliser encore davantage l’attention, l’ultra haute définition, le 60 images par seconde, le HDR, ou l’envoi de multiples flux en trop haute qualité par rapport aux caractéristiques du terminal sont des pratiques de plus en plus courantes et extrêmement gourmandes en bande passante.

L’introduction d’un coût marginal à l’usage des réseaux créera ainsi une incitation forte à rationaliser l’usage des réseaux de communication électronique dans la fourniture de contenu, via par exemple la généralisation du mode économie de données par défaut sur les terminaux mobiles, ou bien l’incitation des utilisateurs à utiliser le réseau wifi dès que cela est possible.

7. La modification du cadre réglementaire est aujourd’hui nécessaire pour actualiser le modèle existant qui n’a pas d’avenir

La proposition portée par la FFTélécoms est un processus simple, efficace et transparent, permettant de préserver la neutralité de l’internet tout en permettant une réelle solidarité entre ces entreprises de la Big Tech et les opérateurs télécoms dans l’atteinte des objectifs de la décennie digitale.

En l’absence de tout changement réglementaire, l’augmentation continue des coûts et des investissements serait en effet supportée par le reste des acteurs de l’écosystème internet et ses utilisateurs afin de garantir la résilience des réseaux européens et l’atteinte des objectifs de la décennie digitale fixés par la commission européenne.

La mise en place d’une juste contribution des larges éditeurs de contenu aux coûts des réseaux devra être ciblée et proportionnée.

La détermination des entreprises assujetties grâce à un système de seuils suffisamment importants, selon la part des trafics de ces acteurs à l’heure chargée au sein des réseaux européens ou leur nombre d’utilisateurs, permettra ainsi une régulation équitable, sans impact pour les autres acteurs de l’internet, moins gourmands en bande passante, afin de garantir la pluralité et la diversité de l’écosystème. Il nous apparait nécessaire de s’assurer que des acteurs de moyenne taille ne soient pas visés par ce type de mécanisme.

Nous proposons la mise en place d’une obligation de transparence, qui demanderait à ces acteurs de déclarer les trafics émis sur le sol européen, et permettrait alors d’identifier la part de trafic entrant sur les réseaux des opérateurs imputable à chacun des plus grands fournisseurs, ce quel que soit le pays d’origine ou la méthode d’interconnexion employée.

Cette transparence aura le double avantage de cibler les grands émetteurs de trafic au-delà d’un seuil d’usage des réseaux, et permettra de contractualiser de façon transparente et juste avec ces acteurs.

Aussi, nous estimons que ces seuils de représentativité au sein des trafics descendants à l’heure chargée selon le réseau emprunté devraient être définis de manière cohérente afin que le dispositif ne concerne que les quelques acteurs qui bénéficient majoritairement des investissements des opérateurs, et ensemble, sont responsables de la majorité du trafic mondial.

Ces grands émetteurs de trafic et les fournisseurs d’accès à internet seraient alors amenés à entrer en négociation de bonne foi, sous le contrôle d’un régulateur, dans le but de conclure un contrat prévoyant une rémunération équitable. Cette négociation pourrait s’appuyer sur une méthodologie établie par la Commission européenne avec une dimension incitative en termes de sobriété dans l’usage des ressources spectrales et environnementales.

Pour aller plus loin :

- Rapport de l’Arcep sur l’état d’internet en France

- Rapport de l’Arcep sur l’interconnexion

- Rapport Axon sur l’écosystème d’internet

- Rapport Ericsson

- Rapport Sandvine

[1] Akamai est un fournisseur d’infrastructures réseaux qui assure le transport de données des acteurs de l’internet vers les réseaux des opérateurs, il n’en contrôle pas le volume. Cet acteur agrège tout ou partie des trafics d’acteurs indépendants, dont notamment Disney+. Akamai n’est pas considéré comme acteur de l’internet mais comme intermédiaire de réseau (un Content Delivery Network ou CDN).

[2] Arcep – L’état d’internet en France, p.33, Juin 2022.

Disponible sur : https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-etat-internet-2022-300622.pdf

[3] Par exemple, comme cité par l’Arcep: « la diffusion d’un contenu en UHD génère 8 fois plus de données que la diffusion d’un contenu en haute définition (HD) à niveau d’encodage identique ».

Source : CGE, décembre 2019. Arcep – L’état d’internet en France, p.33, juin 2022

[4] Arcep – L’état d’internet en France, p.39, Juin 2022.

Disponible sur : https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-etat-internet-2022-300622.pdf

[5] Arcep – Observatoire T3 2022, p.32, janvier 2023.

Disponible sur : https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/3-2022/obs-marches-T3-2022_janv2023.pdf

[6] Ericsson – Ericsson Mobility Report 2022, juin 2022.

Disponible sur : https://www.ericsson.com/49d3a0/assets/local/reports-papers/mobility-report/documents/2022/ericsson-mobility-report-june-2022.pdf

[7] https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2022/05/Internet-Value-Chain-2022-1.pdf

[8] ITU d’après : Axon – Assessment of the cost of providing mobile telecom services in the EU/EEA countries, août 2019.

Disponible sur : https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/oth/07/23/D07230000030001PDFE.pdf

[9] OlivierWyman, SRI, UDECAM – Observatoire de l’e-pub : Bilan S1 2022, 28e édition, 11 juillet 2022, (pp. 5, 7, 11, 12, 30).

Disponible sur : https://www.sri-france.org/wp-content/uploads/2022/07/Observatoire-E-Pub-S1-2022_vf.pdf

[10] Source : Axon selon Bloomberg ; opérateurs : Deutshe Telekom, British Telecom, Telefonica, Telia, Telenor, Telecom Italia, Vodafone et Orange ; OTT : Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook et Netflix.

[11] Le pre-fetching et l’auto-play sont des pratiques dénoncées par l’ETNO et le rapport Robert Bosch Shiftung concernant la surpondération des contenus internet. Le pre-fetching incorpore au sein d’une requête web des éléments supplémentaires choisis par le fournisseur de contenu dans l’espoir que ce contenu soit lu par l’utilisateur. L’auto-play correspond au lancement automatique de vidéos, par exemple publicitaires, sans que l’utilisateur ait choisi de lire le contenu.

[12] D’après les données de l’année 2021 où le CA des opérateurs s’élevait à 41.3 Md€ pour un investissement annuel de 14.9 Md€

(DG Tresor – La concurrence dans le marché français des communications électroniques | Direction générale du Trésor (economie.gouv.fr))

[13] Arcep – L’état d’internet en France, Juin 2022, p.84.

Disponible sur : https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-etat-internet-2022-300622.pdf

[14] Robert Bosch Stiftung & The Shift Project – Digital Reset : Redirecting Technologies for the Deep Sustainability Transformation, 2022, p.74. Traduction des auteurs.

Disponible sur : Digital Reset | Robert Bosch Stiftung (bosch-stiftung.de)

Catégorie : Études et publications

Vidéo | 10ème Bilan de la Charte d’engagements volontaires :

Document | 10ème Bilan de la Charte d’engagements volontaires :

Document | 10ème Bilan de la Charte d’engagements volontaires – FALC :

En juin 2011, la Fédération Française des Télécoms, le ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale ainsi que le Comité Interministériel du Handicap (CIH) signaient une charte novatrice, allant bien au-delà des obligations légales et règlementaires en vigueur. Elle s’articule autour de quatre principes :

- Proposer des produits et des services accessibles ;

- Informer le grand public des offres accessibles ;

- S’inscrire durablement dans une démarche de progrès ;

- Assurer un suivi clientèle adapté.

Quel bilan dresser de ces 10 ans d’actions concrètes prises par les opérateurs, en concertation continue avec les associations représentatives des usagers ?

Engagement n°1 : Proposer des produits et des services accessibles

Les opérateurs ont été précurseurs dans la démarche d’identification des téléphones fixes et mobiles accessibles, afin de pouvoir mieux orienter leurs clients.

- En 2011, nous avions identifié 44 modèles de terminaux mobiles et 10 téléphones fixes.

- En 2021, ce sont 7 téléphones fixes et 69 téléphones mobiles identifiés !

De plus, nous constatons que les terminaux proposés en 2011 pour les personnes en situation de handicap n’étaient pas des modèles grand public. En 2021, la tendance est radicalement différente : l’accessibilité par défaut des smartphones est en train de devenir une norme, ce qui est une excellente nouvelle !

Cette même tendance s’est confirmée avec le temps concernant les applications dédiées, qui sont de moins en moins nécessaires. Aujourd’hui, les applications de suivi de la consommation des opérateurs sont de plus en plus accessibles et ils peuvent proposer une application de téléphonie adaptée.

Notre bilan : Si les opérateurs étaient les premiers vecteurs de l’accessibilité téléphonique et numérique il y a dix ans, nous sommes fiers d’avoir été rejoints par d’autres acteurs comme les concepteurs de smartphones et d’applications.

Par ailleurs, les opérateurs respectent évidemment strictement leurs obligations légales et règlementaires, en assurant la reprise des sous-titres des chaînes télévisées ainsi que celle de l’audiodescription grâce à des décodeurs TV compatibles.

Engagement n°2 : Informer le grand public des offres accessibles

En 2021, nous avons édité 21 637 supports de communication accessibles contre 68 213 en 2011. Si ce nombre était resté stable entre 2011 et 2018, nous avions remarqué une forte baisse en 2019 (16 457), stabilisée depuis.

Notre bilan : Nous constatons que le chiffre de nos ventes en ligne est en nette hausse et que grâce à une accessibilité toujours plus importante de nos sites et applications, nous recevons en conséquence moins de demande de communications en général. Les équipements des personnes (ordinateurs, smartphones, tablettes, etc.) étant également de plus en plus accessibles, les utilisateurs commencent à accéder à une équité réelle de traitement !

Engagement n°3 : Assurer un suivi en clientèle adapté

Dès le début du parcours client, nous nous efforçons d’être le plus accessible possible. Ainsi, tous les salariés de Bouygues Telecom, Orange et SFR sont sensibilisés dès leur entrée dans l’entreprise, avec une attention particulière portée sur les forces de vente. Nos points de vente sont évidemment accessibles dès la construction ou en cas de rénovation – dans le respect des obligations légales.

Par ailleurs, nous donnons à des clients la possibilité de demander des factures adaptées, par exemple en braille ou en caractères agrandis.

En 2021, nous en avons ainsi produit 22 970, soit plus de :

- 20 % d’augmentation depuis 2020 ;

- 48,85 % depuis 2012.

Les centres de services clients par téléphone des opérateurs sont accessibles à tous en proposant les services de l’interprétariat en LSF.

Si en 2011 seules 1 214 heures étaient rendues accessibles grâce à la langue des signes française, le langage parlé-complété ou encore le sous-titrage texte, nous avons rendu 5 022,12 heures d’appels accessibles en 2021, soit une augmentation de plus de 300 %.

Engagement n°4 : S’inscrire durablement dans une démarche de progrès

Au titre de la Charte, tous les opérateurs mettent en place une communication dédiée et la Fédération Française des Télécoms rend public le bilan de mise en œuvre de la charte chaque année.

Au-delà de la Charte, nous avons constamment cherché à améliorer nos solutions, par exemple en consacrant deux des six éditions du prix Télécoms Innovations à la question de l’accessibilité !

Pour notre première édition, nous avions choisi de nous intéresser à l’accessibilité téléphonique et avions notamment récompensé la start-up française Rogervoice. Lorsque nous avons mis en application la loi pour une République numérique, selon laquelle les opérateurs doivent permettre une accessibilité téléphonique pour leurs clients, les opérateurs ont décidé de mettre leurs forces en commun et de proposer une solution unique, pour plus de simplicité pour l’utilisateur et toujours avec Rogervoice.

Depuis son lancement en 2018, les opérateurs n’ont pas ménagé leurs efforts d’investissements afin de répondre à l’engouement de la part des utilisateurs pour le service :

- avec plus de 240 000 appels passés en 2021 (contre 150 000 en 2020) soit une augmentation de 60 % ;

- et 18 716 heures de communications (contre 10 682 en 2020) soit une augmentation de 75 %.

En 2021, nous avons étendu le service aux personnes sourd-aveugles utilisatrices d’une plage braille, une première sur un téléphone mobile !

Pour les 10 prochaines années, nous entendons bien poursuivre nos efforts aux côtés de l’industrie du numérique, pour une société toujours plus accessible et inclusive.

Catégorie : Études et publications

Retrouvez l’étude 2022 d’Arthur D. Little sur l’économie des Télécoms.

L’étude du cabinet de conseil Arthur D. Little édition 2022 met à jour les indicateurs économiques sur le marché des Télécoms. Vous trouverez les messages clés, les analyses sur l’écosystème numérique mondial et celui de la France.

Document | Étude Arthur D. Little 2022 sur l’économie des télécoms (synthèse) :

<i

Catégorie : Études et publications

ÉTUDE ÉCONOMIQUE 2022 | LES TÉLÉCOMS : PREMIERS ACTEURS DU NUMÉRIQUE (PDF, 4 MO)

Créée en 2007, la Fédération Française des Télécoms réunit les opérateurs de communications électroniques en France.

Elle a pour mission de promouvoir une industrie responsable et innovante au regard de la société, de l’environnement, des personnes et des entreprises du secteur, en défendant les intérêts économiques de ses adhérents et en participant à la valorisation de la profession au niveau national et international.

Pour réaliser ses missions, la Fédération organise dans l’intérêt de ses membres, un dialogue structuré et constant avec l’ensemble des parties prenantes du secteur et de son environnement institutionnel et privé. Elle privilégie chaque fois que possible la régulation ouverte.

Elle assure de façon exigeante la représentation du secteur sur les questions d’intérêt commun dans le respect absolu des règles de la concurrence en vigueur.

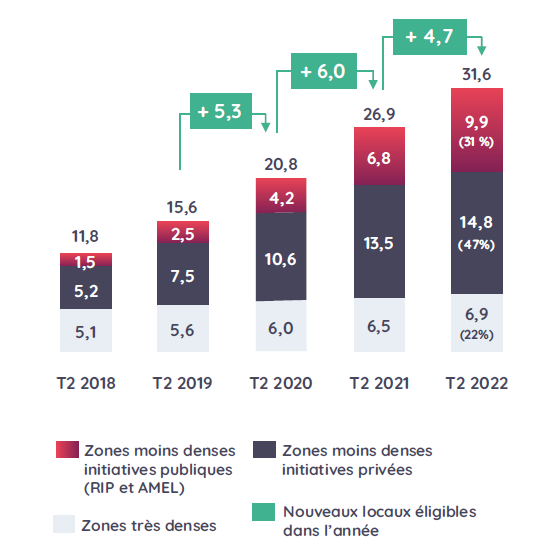

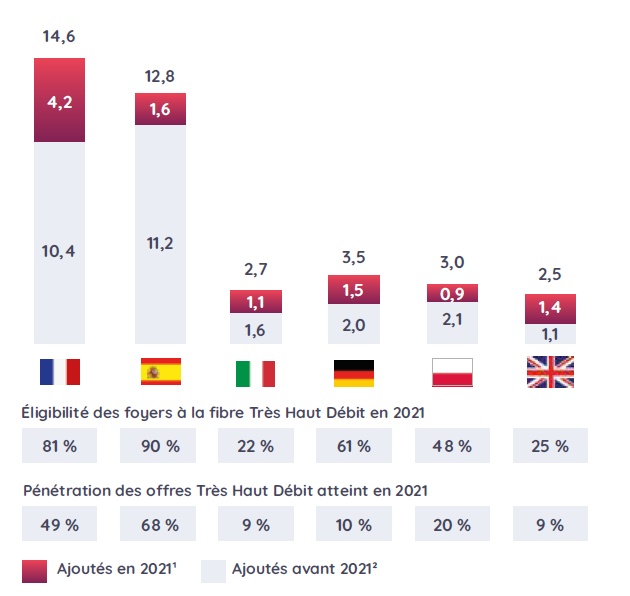

1. Les opérateurs télécoms font de la France une championne de la connectivité

Grâce à un déploiement unique de la fibre parmi les grands pays européens

Locaux éligibles à une offre Très Haut Débit1

Millions de locaux

Source : Arcep, analyse Arthur D. Little.

(1) Très Haut Débit : Fiber-to-the-Home/Building.

Nombre d’offres Très Haut Débit souscrites

Pays européens de plus de 35M d’habitants,

Septembre 2021, millions d’habitations

Source : Panorama 2021 du FttH Council of Europe, Arthur D. Little

(1) Entre septembre 2020 et septembre 2021.

(2) Avant septembre 2020.

Grâce à l’essor de la 5G qui permet à la France d’avoir la plus grande densité de sites mobiles parmi ces mêmes pays

Sites 5G ouverts

Sites 5G commercialement ouverts,

en milliers

Source : Arcep, Cabinet GfK, Arthur D. Little

Densité de sites mobiles1 par pays

par millions d’habitants

Source : Arcep, opérateurs, Analyse Arthur D. Little.

Densité de PoP2 5G 3,4-3,8 GHz par pays

par millions d’habitants

Source : 5G EU Observatory, EY, Arthur D. Little.

(1) Les sites mobiles désignent le nombre de tours ou mâts pouvant accueillir les antennes des opérateurs.

(2) PoP : Point of Presence.

2. Des investissements toujours plus élevés

Un record historique de plus de 14,9 milliards d’euros en 2021

Investissements dans les réseaux télécoms1

France, 2011-2021, milliards d’euros, ensemble des opérateurs d’Infrastructures

Source : Arcep (données 2020 provisoires), analyse Arthur D. Little.

(1) Investissements hors achats de fréquences mobiles de l’ensemble du secteur des télécoms dans les réseaux (opérateurs de services de télécommunications et autres acteurs).

Le champion des investissements privés

Poids des investissements1 du secteur télécoms vs. autres secteurs

France, 2017-2021, moyenne annuelle sur 5 ans, milliards d’euros

Source : Entreprises, Recherches documentaires, analyse Arthur D. Little.

(1) Télécoms : Chiffres Arcep (hors achat de fréquences) ; Électricité : RTE, ENEDIS ; RFF ; Autoroutes : ASFA (Sanef, SAPN, ASF, etc.).

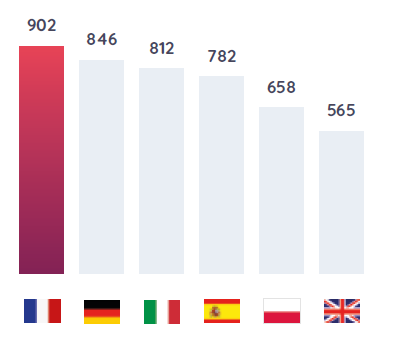

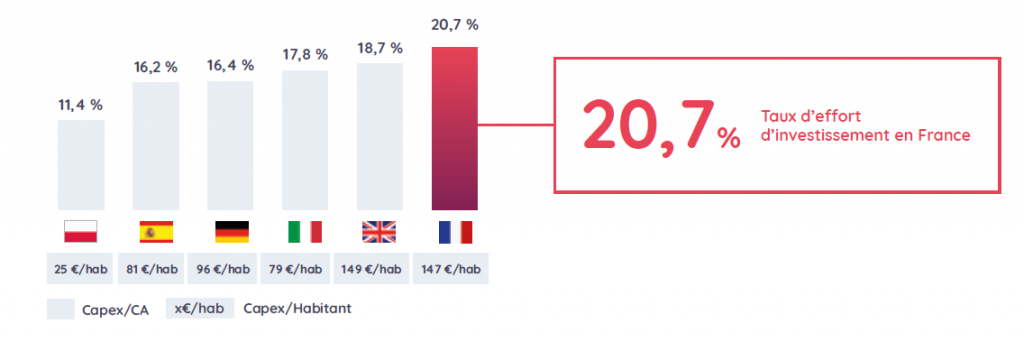

Un effort des opérateurs français inédit en Europe

Taux d’effort d’investissement par pays (CAPEX1/Chiffre d’affaires1)

Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Italie, Pologne 2021

Source : Rapport annuel, analyse Arthur D. Little.

(1) Chiffre d’affaires, CAPEX et EBITDA des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile > 10%

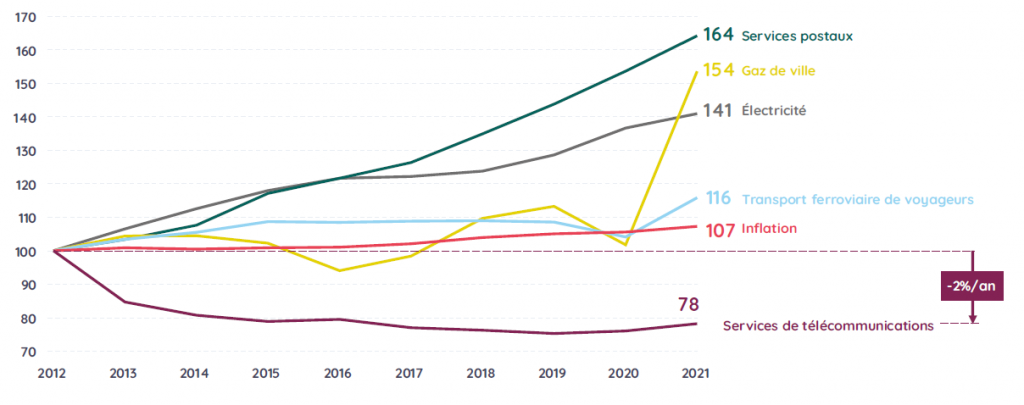

3. Des tarifs très compétitifs mettent les télécoms françaises sous tension

Les télécoms sont le seul secteur régulé à avoir baissé ses prix depuis 10 ans

Évolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de produits et services

France, 2012-2021, Base 100 en 2012

Source : Insee, analyse Arthur D. Little.

La France, parmi les prix les plus bas des grands pays occidentaux

Comparaison des offres fixe et mobile d’opérateurs leaders

Sélection de pays, septembre 2022, € TTC/mois

Hors promotions, Hors frais de connexion

Par pays, sélection du forfait le plus compétitif en termes de prix au sein des opérateurs possédant > 10 % de PDM

Source : Sites opérateurs, analyse Arthur D. Little.

(1) Offres triple play uniquement; téléphonie illimitée au moins vers les Fixes; Internet haut-débit illimité fibre uniquement; télévision incluse, hors packs additionnels; opérateurs dont la part de

marché > 10% hors promotions.

(2) Appels illimités (quand disponible sinon > 500 minutes), SMS/MMS illimités, Internet au moins 100 Go; offres sans terminal, offres sans engagement quand disponible; opérateurs dont la part de marché > 10%.

(3) Choix de privilégier les offres d’abondance pour obtenir une base comparable de prix au Gb et d’obtenir un prix au Gb le plus bas possible – offres data illimitée exclues.

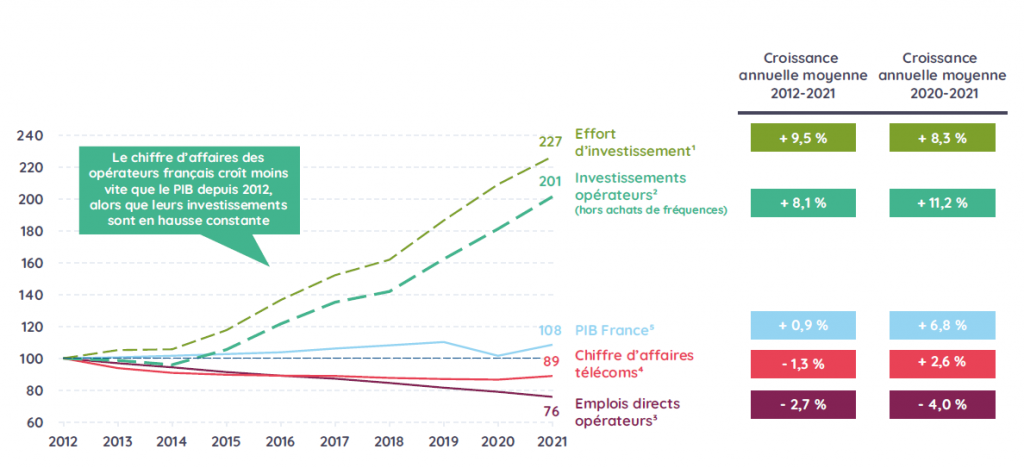

Une pression continue sur les revenus des opérateurs français

Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France

France, 2012-2021, base 100 en 2012

Source : Arcep, DARES, Insee, analyse Arthur D. Little.

(1) Effort d’investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs.

(2) Chiffres Arcep provisoires pour l’année 2021.

(3) Chiffres Arcep.

(4) Chiffres Arcep provisoires pour l’année 2021 correspondants au revenu perçu auprès du client final.

(5) Données PIB de l’Insee.

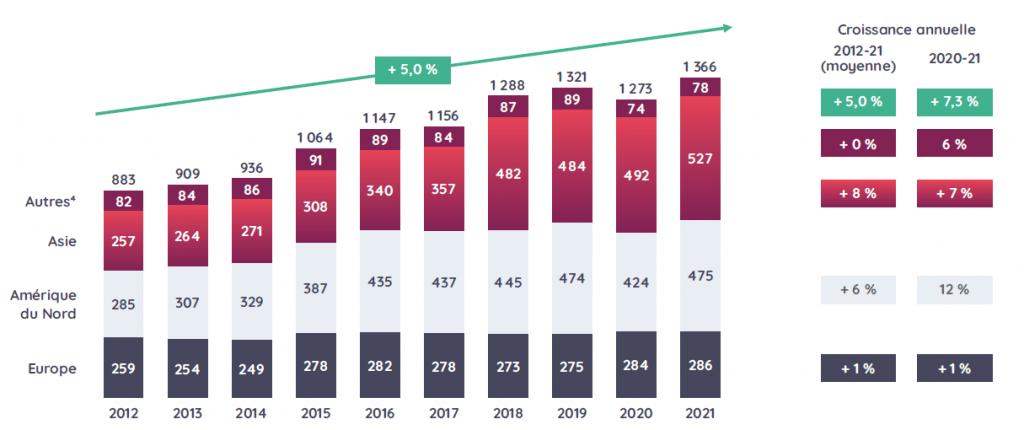

Plus généralement, les revenus des opérateurs européens progressent peu en comparaison des opérateurs télécoms asiatiques et américains

Revenus des opérateurs télécoms par région1,2

Monde, 2012-2021, milliards d’euros constants3

Source : Thomson Reuters Eikon, Arthur D. Little

(1) Nationalité selon la localisation du siège social.

(2) Panel de 180 entreprises : Par secteur, sélection par leur chiffre d’affaires des entreprises du top 30 en 2021.

(3) Euros constants 2021.

(4) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud).

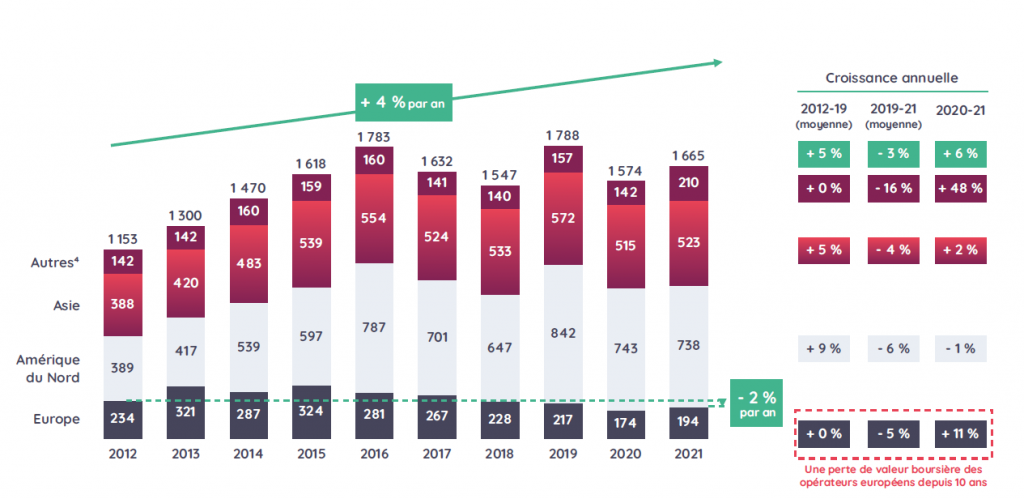

Faute de croissance, la valorisation des opérateurs télécoms européens est en baisse depuis 2012, malgré un léger rebond en 2021

Capitalisation boursière des opérateurs télécoms par région1,2

Monde, 2012-2021, milliards d’euros constants3

Source : Thomson Reuters Eikon, Arthur D. Little

(1) Nationalité selon la localisation du siège social.

(2) Panel de 180 entreprises : Par secteur, sélection par leur chiffre d’affaires des entreprises du top 30 en 2021.

(3) Euros constants 2021.

(4) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud)

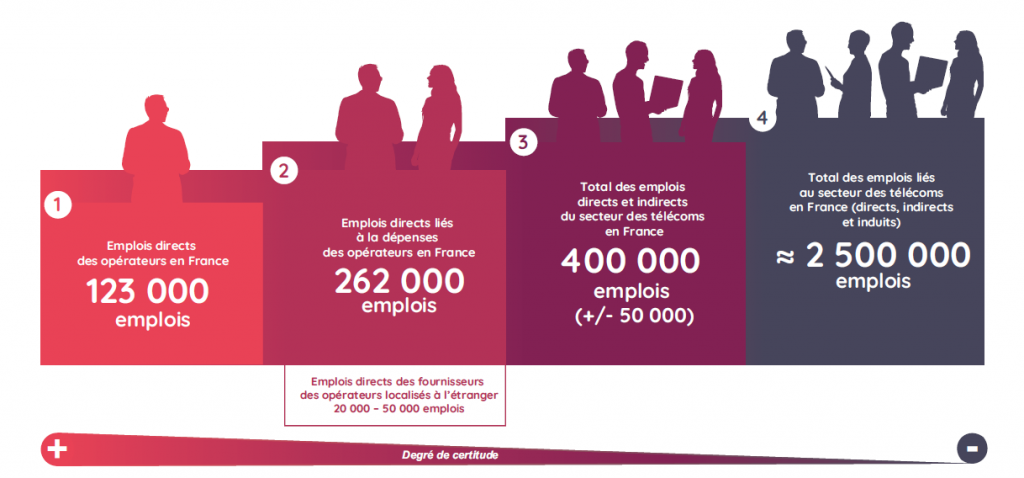

4. Le rôle déterminant des opérateurs télécoms pour l’emploi au travers de leurs dépenses

Le secteur des télécoms mobilise 400 000 emplois en France et en génère indirectement 2,5 millions

Source : Arthur D. Little

Source : Arthur D. Little

(1) InfraCo : Cellnex, ATC, Axione, Altitude, XP Fibre, etc. & Opérateurs alternatifs : Adista, Sewan, Colt, Eurofiber, Alphalink, etc.

(2) Siège social en France, exclut les filiales de groupes étrangers en France.

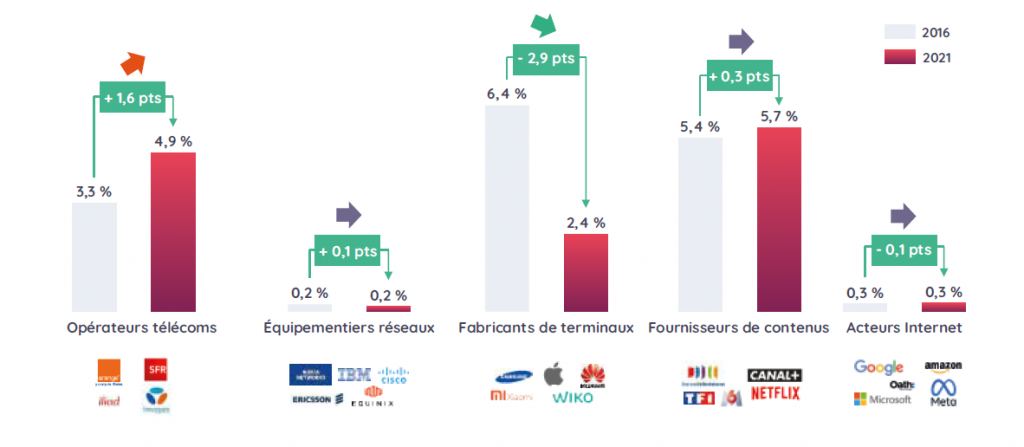

5. La fiscalité spécifique désormais la plus lourde d’Europe

Le niveau d’imposition des opérateurs télécoms continue d’augmenter en 2021 quand celui des acteurs Internet diminue

Niveau d’imposition1 en % des revenus2,3

pour les principaux acteurs de l’écosystème numérique en France, 2016 vs. 2021

Source : Diane, rapports annuels, Analyse Arthur D. Little.

(1) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés – hors amendes/accords/redressements payés par les acteurs Internet entre 2018 et 2020.

(2) Chiffre d’affaires déclaré en France ou recherche documentaire.

(3) Données redressées pour prendre en compte le chiffre d’affaires effectif estimé des acteurs internationaux en France.

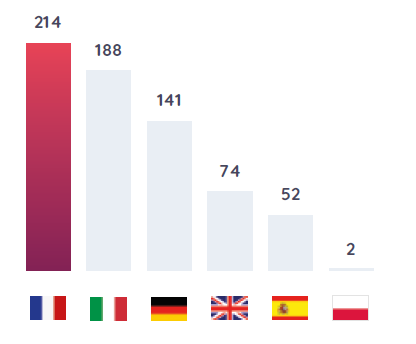

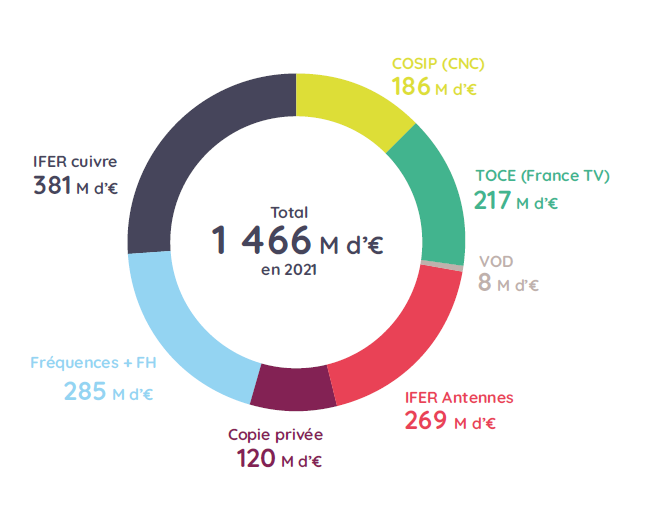

Le poids de la fiscalité spécifique en particulier en faveur des industries culturelles

Fiscalité spécifique (en millions d’euros)

Consolidation des taxes et redevances sectorielles payées par les quatre principaux opérateurs en 2021

(Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR)

Source : consolidation FFTélécoms.

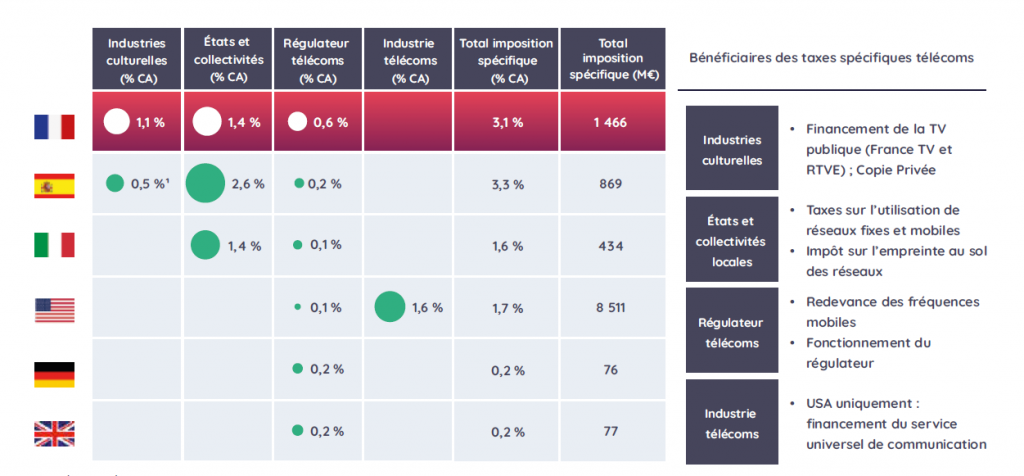

L’imposition spécifique pèse plus de 3 % du chiffre d’affaires des opérateurs français, ce qui fera de la France en 2022 le pays à la taxation spécifique la plus lourde

Taxes spécifiques des opérateurs télécoms par pays – en M€ et % du CA , 2021

Source : Arthur D. Little.

(1) La taxe espagnole pour le financement de l’audiovisuel public a été supprimée en 2022.

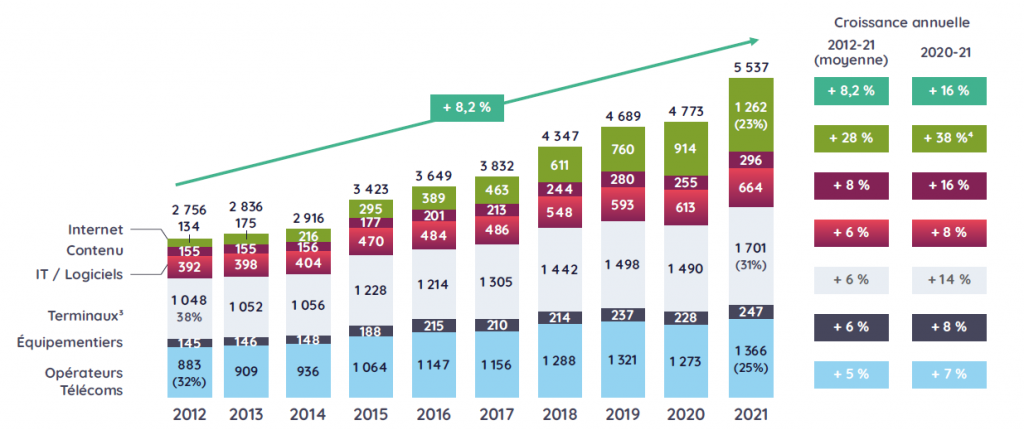

6. Un partage de la valeur de moins en moins favorable aux opérateurs

Au niveau mondial, le déséquilibre de partage de la valeur entre les opérateurs et les autres acteurs du numérique se creuse depuis 10 ans

Revenus de l’écosystème numérique1

Monde, 2012-2021, milliards d’euros2

Source : Thomson Reuters Eikon, Arthur D. Little

(1) Panel de 180 entreprises : Par secteur, sélection par leur chiffre d’affaires des entreprises du top 30 en 2021.

(2) Euros constants 2021.

(3) Huawei (comptabilisé dans les Terminaux & dans les équipementiers selon les données des rapports annuels) et Altice-SFR (Opérateurs télécoms) n’étant pas cotés, ces entreprises ont été intégrées dans les classements de leurs secteurs resp.

(4) L’explosion des revenus du secteur Internet s’explique par la digitalisation accélérée provoquée par la Covid-19.

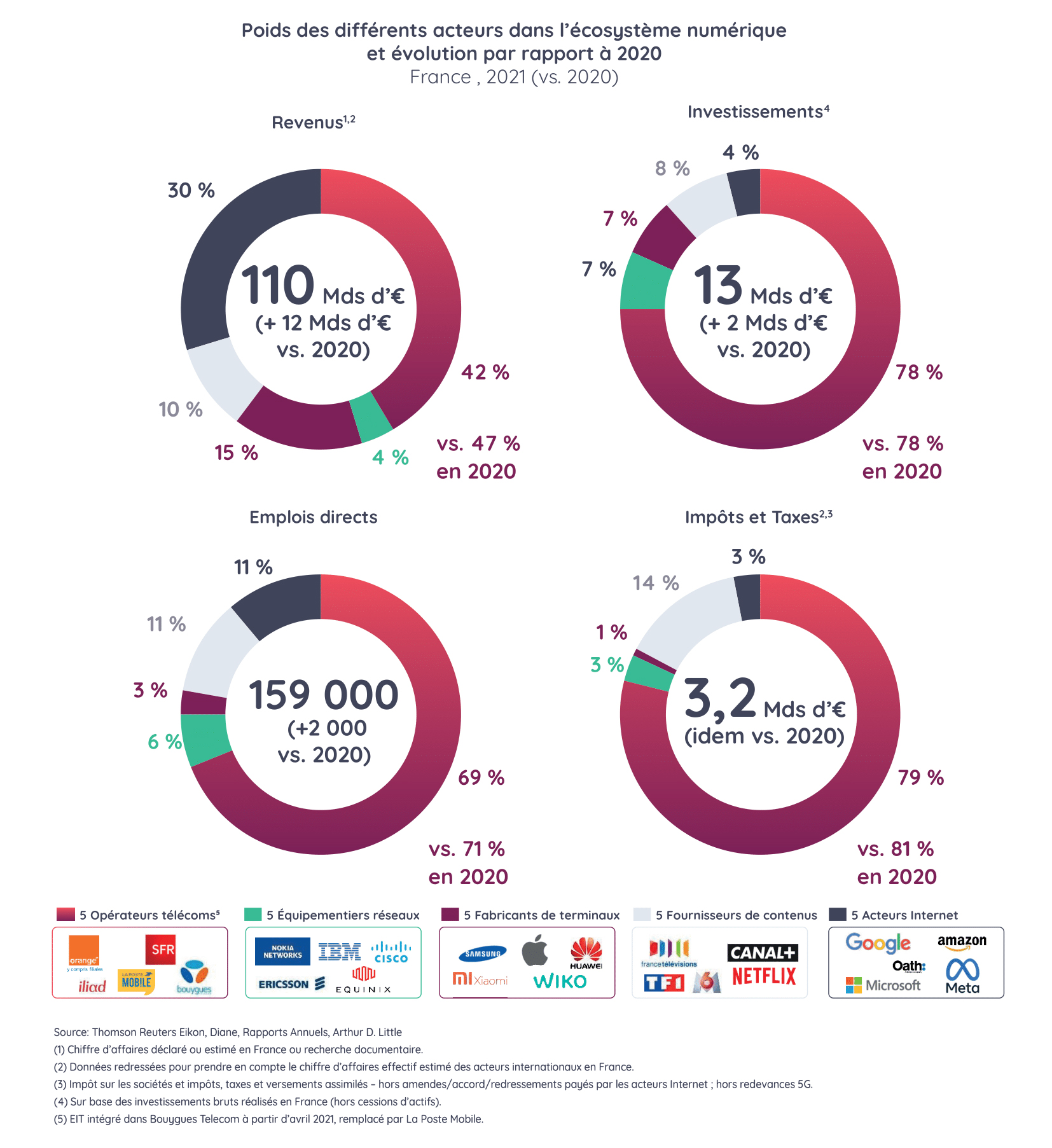

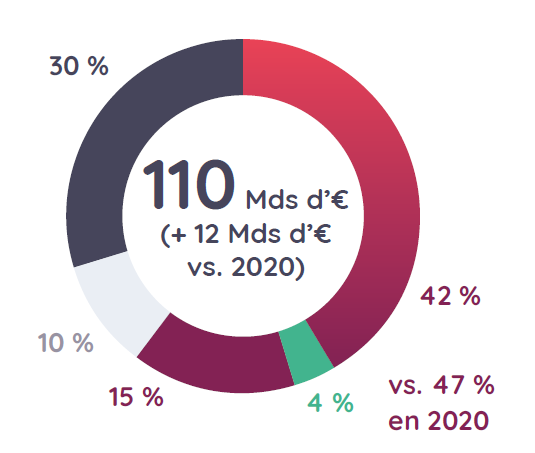

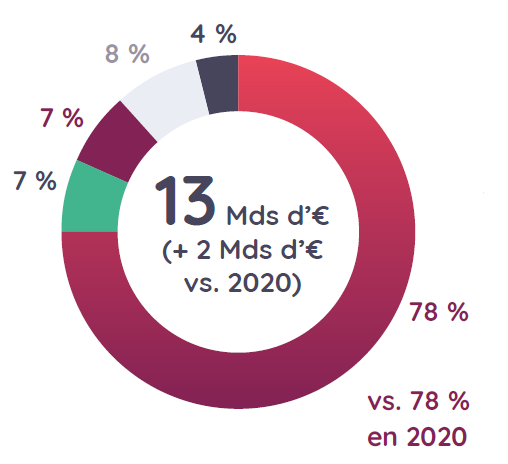

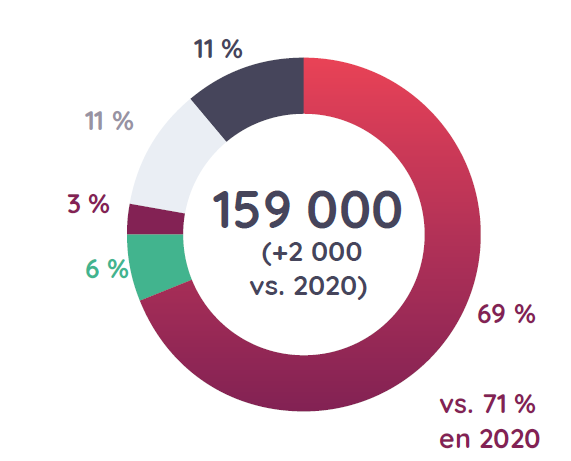

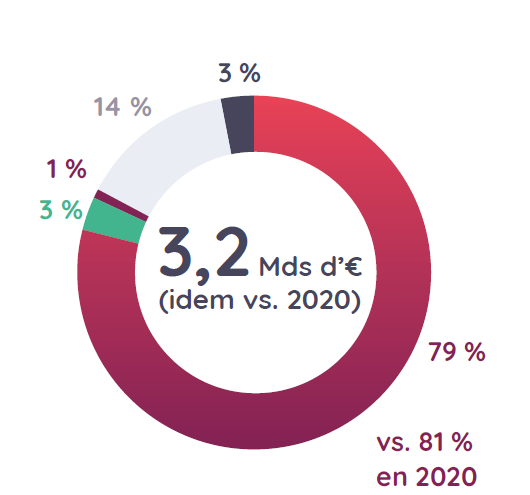

En France, le partage de la valeur défavorable aux opérateurs est de plus en plus en décalage avec leurs contributions aux investissements, à l’emploi et aux taxes

Poids des différents acteurs dans l’écosystème numérique

et évolution par rapport à 2020

France , 2021 (vs. 2020)

Revenus1,2

Investissements4

Emplois directs

Impôts et Taxes2,3

Source : Thomson Reuters Eikon, Diane, Rapports Annuels, Arthur D. Little

(1) Chiffre d’affaires déclaré ou estimé en France ou recherche documentaire.

(2) Données redressées pour prendre en compte le chiffre d’affaires effectif estimé des acteurs internationaux en France.

(3) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés – hors amendes/accord/redressements payés par les acteurs Internet ; hors redevances 5G.

(4) Sur base des investissements bruts réalisés en France (hors cessions d’actifs).

(5) EIT intégré dans Bouygues Telecom à partir d’avril 2021, remplacé par La Poste Mobile.

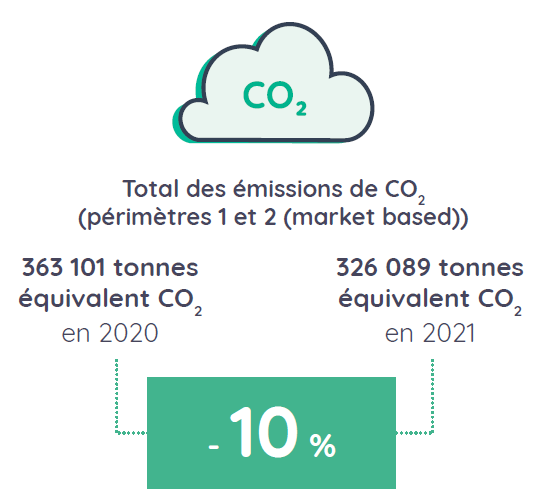

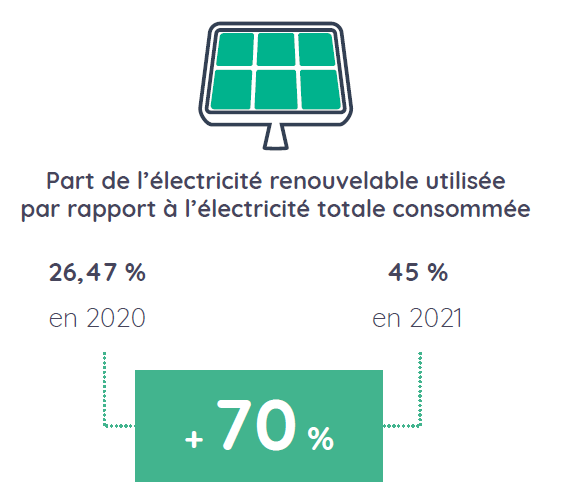

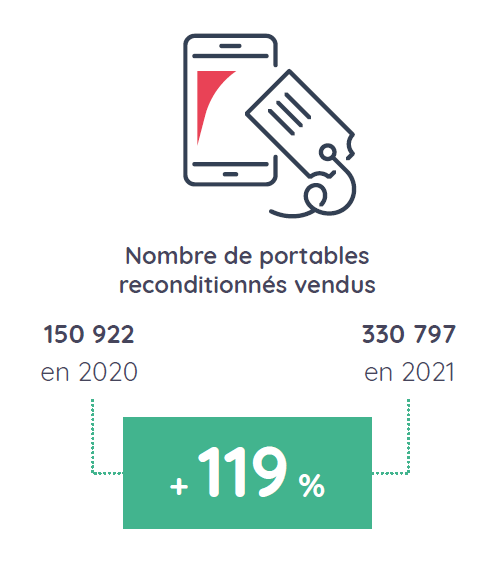

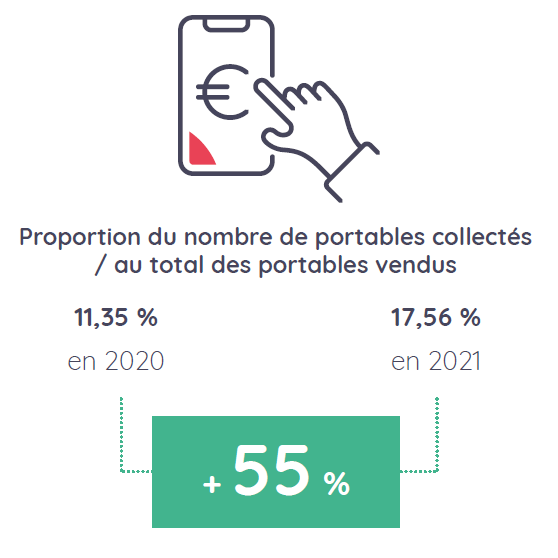

Focus Environnement le suivi des indicateurs-clefs environnementaux

En décembre 2021 , les quatre opérateurs français ont signé une Charte en faveur d’un numérique durable, avec une trajectoire concrétisée par le suivi annuel d’indicateurs-clefs.

Ils se sont donnés pour objectif commun de contribuer à la neutralité carbone sur les périmètres 1 et 2 d’ici 2040.

La publication de ce bilan annuel 2021 permet aux citoyens de suivre l’évolution positive de la filière d’un point de vue environnemental.

Source : FFTélécoms

Catégorie : Études et publications

Un faisceau hertzien (FH) désigne une liaison point à point entre deux antennes hautement directives en ligne de vue directe, dont le rayonnement est faible en dehors du faisceau principal. Les FH sont fréquemment utilisés dans les domaines des télécommunications ou des réseaux de diffusion. Les FH présentent l’avantage d’éviter l’installation d’une liaison filaire ou optique lorsque celle-ci apparaît difficile ou trop coûteuse. Une utilisation classique des FH est le transport (« backhaul ») des données dans les réseaux mobiles cellulaires. Dans les réseaux de téléphonie mobile, le terme « backhaul » est utilisé pour désigner la connexion entre les antennes-relais de la partie radio et le cœur de réseau.

En France, on dénombre un peu plus de 123 000 antennes de ce type, dont les fréquences s’étendent de 1,3 à 86 GHz. Les bases de données de l’ANFR permettent d’avoir une vision globale sur le parc d’antennes FH installées sur le territoire.

L’ANFR a publié en mars 2022 un rapport intitulé « Étude de l’exposition aux Faisceaux Hertziens » qui a pour objectif de définir quelles antennes nécessitent un périmètre de sécurité. D’après leur calcul, 91 % des antennes ne nécessitent pas de périmètre de sécurité, car les densités de puissance maximale sont trop faibles, et 9 % nécessitent un périmètre dont la distance de conformité est comprise entre quelques centimètres et un peu plus d’une quinzaine de mètres.

Des mesures ont également été menées pour évaluer la variation du champ électromagnétique en fonction de la distance avec une antenne FH. Il apparaît qu’à un mètre sur le côté du faisceau hertzien, la puissance du FH est 100 fois inférieure à celle mesurée à cinq centimètres de l’antenne dans le faisceau, tandis qu’elle est 1 000 fois inférieure à deux mètres. Au-delà de deux mètres, aucune fréquence du FH n’est détectée. Il faut donc être dans le faisceau de l’antenne ou assez proche de celle-ci (distance inférieure à un mètre) pour détecter un niveau significatif d’exposition aux ondes.

Enfin, les mesures dans des espaces accessibles au public ou chez des particuliers, à proximité de FH, montrent que les niveaux sont très faibles par rapport aux valeurs limites de l’exposition et qu’aucune fréquence FH n’a été détectée.

Dans la pratique, pour éviter les obstacles dans l’axe du faisceau, qui perturbent fortement voire interrompent la liaison, les faisceaux hertziens sont le plus souvent installés en hauteur sur des pylônes ou aux bords des toits des immeubles, ce qui réduit considérablement la probabilité d’exposition du public aux ondes qu’ils génèrent.