Catégorie : Télécoms responsables

Une part significative de la consommation électrique des services des opérateurs télécoms dépend des usages des clients, qu’il s’agisse de la consommation électrique des terminaux de réception installés à leur domicile (notamment les box et décodeurs TV), ou de leurs habitudes d’usage. Il en va de même pour la consommation de matière liée à la fabrication des terminaux.

Les opérateurs ont préparé une campagne de sensibilisation à destination du grand public (« C’est le bon jour ! »), sous forme de courtes vidéos, présentant des gestes simples pour réduire l’empreinte environnementale du numérique.

#1 Privilégiez le wifi plutôt que la 4G/5G

#2 Réduisez la qualité de vos vidéos le plus possible ou privilégiez les podcasts

#3 Privilégiez les appels audio aux appels vidéo

#4 Protégez et faites réparer votre téléphone pour le conserver fonctionnel plus longtemps

Si la réparation est impossible : recyclez ou ramenez en boutique vos équipements

Rachetez plutôt du reconditionné

#5 Téléchargez vos séries, films et playlists favorites à l’avance pour éviter de streamer sur les données mobiles

Catégorie : Télécoms responsables

Nicolas Guérin, Président de la Fédération Française des Télécoms lors de son intervention à la table ronde « Territoires en transitions, les promesses vertes du numérique », de la 18ème édition du Congrès Ruralitic, le mardi 29 août à 14h30 :

« Les opérateurs télécoms sont résolument engagés en faveur d’un aménagement du territoire compatible avec les impératifs de sobriété numérique

Les efforts engagés par les opérateurs pour la numérisation des territoires

Déploiement du plan France Très Haut Débit

Les 4 opérateurs télécoms représentent 99% des opérateurs commerciaux et les principaux opérateurs d’infrastructures qui ont réalisé 80% des lignes raccordables en fibre optique sur l’ensemble du territoire depuis le début du plan France Très Haut Débit. Le déploiement de la fibre optique depuis 2010 constitue le plus grand chantier d’infrastructure du pays. Au 31 décembre 2022, l’Arcep recensait 34,4 millions d’abonnés au haut débit dont 19 millions au Très Haut Débit via la fibre optique ce qui place la France au 1er rang européen en nombre de prises raccordables et raccordées.

Accélération de la couverture mobile du territoire via le New Deal Mobile

Le record historique d’investissements des opérateurs de plus de 14,9 milliards en 2021 et 14,6 milliards en 2022 fait du secteur télécoms le champion des investissements privés dans les territoires : 12,2 milliards en moyenne ces 5 dernières années, bien davantage que les 5,1 milliards dans les réseaux ferrés et le 1,5 milliard dans les autoroutes, infrastructures pourtant indispensables pour le désenclavement des territoires.

Ces investissements ont permis l’utilisation des applications numériques dans les territoires (télétravail, développement d’applications, par exemple pour le covoiturage, les circuits courts, la gestion optimale des ressources naturelles (eau, électricité renouvelable, etc.)

Les efforts engagés par les opérateurs en matière de réduction de leur empreinte environnementale.

Les 4 opérateurs français de réseaux se sont donnés pour objectif commun de contribuer à la neutralité carbone sur les périmètres 1 et 2 d’ici 2040.

Cet engagement a été souscrit dans le cadre d’une Charte des opérateurs en faveur d’un numérique durable, signée en décembre 2021.

La progression de la trajectoire ambitionnée est donnée par le suivi annuel d’indicateurs clés environnementaux dont l’empreinte carbone. Chaque année, la FFTélécoms publie un bilan annuel qui permet aux citoyens de suivre l’évolution positive de la filière d’un point de vue environnemental.

En 2021 (les chiffres 2022 seront dévoilés en décembre lors des vœux annuels de la FFTélécoms), tous les indicateurs furent en progression :

- Baisse de 10 % du total des émissions de CO2

- Hausse de 70 % de la part de l’électricité renouvelable utilisée par rapport à l’électricité totale consommée (45 % en 2021)

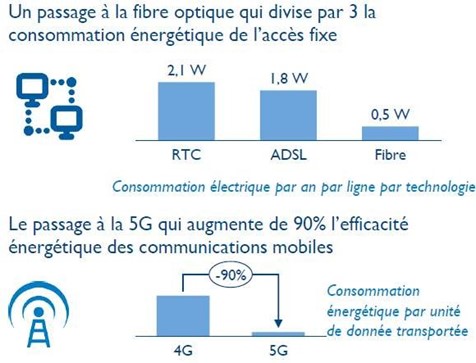

L’une des pistes privilégiées pour baisser l’empreinte environnementale des télécoms passe par la substitution progressive du cuivre par la fibre sur l’ensemble des réseaux fixes présents sur le territoire. En effet, un abonné à la fibre consomme quatre fois moins de kWh qu’un abonné cuivre (10 kWh par an pour un abonné fibre contre 35 kWh pour un abonné ADSL, en moyenne en 2020).

Les deux derniers indicateurs manifestent le souci des opérateurs de développer l’économie circulaire, notamment pour les équipements et les terminaux, principaux responsables de l’empreinte carbone du numérique, ainsi que de favoriser l’allongement de la durée de vie des smartphones, qui représentent moins de 13 % de l’empreinte carbone du secteur. Ces indicateurs sont également en progression :

- Hausse de 119 % du nombre de portables reconditionnés vendus (330 797 en 2021) ;

- Hausse de 55 % du nombre de portables collectés par rapport au total des portables vendus (17,56 % en 2021)

Ils sont cependant conscients – et les équipementiers des réseaux – qu’il leur faut aller plus loin :

Dans le cadre de la feuille de route de décarbonation du numérique, rédigée et présentée en juin 2023 par le secteur en application de la loi Climat, les opérateurs ont proposé de réduire l’empreinte carbone des réseaux en agissant sur une dizaine de leviers qui vont de la conception et du fonctionnement des équipements au déploiement et à l’exploitation des réseaux.

Dès la phase de conception des produits, les équipementiers et les opérateurs proposent de travailler sur la réduction du carbone embarqué par l’écoconception des équipements eux-mêmes, des câbles et accessoires télécoms, et des boxes pour les modèles à la marque des opérateurs télécoms.

Pour la phase de fonctionnement des équipements, les opérateurs ont identifié plusieurs leviers de décarbonation. L’un a trait à l’efficacité énergétique accrue des nouveaux équipements antennaires (les antennes actives ou MIMO). Selon les équipementiers, elles devraient permettre 35% de réduction de l’énergie par bits de données d’ici 2030 et donc de la consommation du réseau radio à performance équivalente sur la période.

Une autre source d’économies d’énergie rapidement mobilisable est la mise en veille de certaines fréquences du réseau mobile en l’absence d’usage. Selon les équipementiers, cela permettrait au moins 10% de réduction (de la consommation du réseau radio), à performance équivalente, sur la période d’ici à 2030. Cet engagement des opérateurs suppose cependant que le régulateur adapte ses métriques et méthodes de mesures de la qualité de service (par exemple en la différenciant suivant les horaires du jour et de la nuit, ou encore en mesurant la qualité ressentie par l’usage d’un service, plus que la performance technique intrinsèque).

Cependant ces actions ne pourront à elles-seules freiner, voire inverser la croissance tendancielle de l’empreinte carbone des réseaux si les opérateurs ne peuvent optimiser le déploiement des nouvelles installations. Cette optimisation a deux volets : d’un côté le passage à la 5G que les opérateurs s’engagent à déployer à bon escient. La 5G a en effet une efficacité décuplée par rapport en particulier la 4G.

Le second volet d’optimisation est la sobriété dans le déploiement des installations mobiles. Il s’agit par ce levier de parvenir à une sobriété des déploiements des opérateurs sans altérer la qualité de service des usages réellement observés. En fonction du besoin capacitaire, le rythme de déploiement de la 5G dans les zones les moins denses pourrait être interrogé.

Un autre axe porte plus largement sur l’exploitation. Une part importante de ses émissions est lié au déplacement des techniciens de maintenance sur site. L’IA pourra aider à identifier en amont les pannes et leurs causes et donc grouper des déplacements de technicien.

Les télécoms apportent donc des solutions aux défis environnementaux et facilitent également la transition écologique.

Les efforts des opérateurs devront être accompagnés pour concilier numérisation des territoires et impératifs écologiques.

Un besoin d’accompagnement des opérateurs pour la numérisation des territoires qui passe par un fléchage de la fiscalité spécifique du secteur des télécoms vers l’aménagement numérique du territoire.

La priorité collective est celle de l’achèvement du plan Très Haut Débit à l’horizon de fin 2025, avec des solutions de financement à trouver sur les raccordements les plus complexes aux réseaux en fibre optique. En effet, l’absence d’infrastructure mobilisable tant sur le domaine public que sur le domaine privé, représente la première cause d’échec de raccordement principalement en zone rurale, et très certainement un facteur bloquant de la fermeture du cuivre.

Dans un contexte de discussion avec le Gouvernement des modalités de finalisation du plan France Très Haut Débit qui va nécessiter la mobilisation de nouvelles ressources financière, l’engagement d’une modération de la fiscalité spécifique applicable au secteur des télécoms constitue un préalable à la conclusion d’un accord gagnant-gagnant. En effet, en 2021, les opérateurs paient 1,5 milliard d’euros au titre de la fiscalité spécifique applicable qu’au secteur des télécoms…

L’effort soutenu des télécoms doit être amplifié par les autres acteurs de l’écosystème numérique

Une part significative de l’empreinte carbone des réseaux télécoms dépend des usages. Du trafic à écouler dépend en effet directement le dimensionnement des réseaux et les augmentations de capacité des équipements.

C’est pourquoi les opérateurs proposent également aux pouvoirs publics d’activer plusieurs leviers relatifs au trafic internet, propositions non consensuelles en raison de l’opposition d’autres acteurs de l’écosystème numérique et donc à date non retenus dans le cadre de la Feuille de route de décarbonation du numérique.

La première proposition faite aux émetteurs de trafic fiche-levier était de signer avec les opérateurs télécoms une charte de sobriété des transferts de données numériques qui définirait des bonnes pratiques de collaboration dans le transfert des données numériques entre l’émetteur et le transporteur de données.

La seconde, plus exigeante et à vocation plus large, serait de coopérer avec les fournisseurs de contenus sur les mécanismes les plus efficaces pour limiter la croissance du trafic. Cette proposition ambitionnait d’introduire de la sobriété dans l’émission, la consommation et le stockage des contenus, en particulier vidéo. Les étapes et le calendrier des négociations seraient définis par une autorité régulatrice qui ait un pouvoir réglementaire et incitateur vis-à-vis des fournisseurs de contenus.

Enfin, la troisième proposition serait de négocier avec les grands émetteurs de trafic une contribution à l’usage des réseaux avec un effet incitatif fort de rationalisation de la bande passante. Cette proposition vise à introduire un coût au transport de la donnée pour les plus grands émetteurs de trafic permettant l’internalisation des externalités environnementales du transport de trafic. Le levier d’une contribution financière incitative pouvait être ainsi vu comme une incitation des plus grands émetteurs de trafic à plus de sobriété. Elle rejoint la problématique soulevée à Bruxelles du « Fair share » qui pourrait contribuer au financement des réseaux, en particulier dans les territoires les plus ruraux. »

Catégorie : Télécoms responsables

Pour rappel, les actuelles recommandations de l’Union européenne relatives aux limites de l’exposition aux champs électromagnétiques (CEM) entre 100kHz et 300GHz sont fondées sur les lignes directrices de l’ICNIRP (International Commission for Non Ionizing Radiation Protection) de 1998. Ces lignes directrices ont fait l’objet d’une actualisation en mars 2020, actualisation qui ne remet pas en cause les fondements des lignes directrices de 1998 et fournit des métriques supplémentaires pour prendre en compte les évolutions des technologies, y compris la 5G.

La Fédération Française des Télécoms retient qu’il ressort de l’examen des lignes directrices de mars 2020 par le SCHEER, Comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents de la Commission européenne, que ce dernier n’a identifié aucune preuve modérée ou forte d’effets nocifs potentiels sur la santé résultant d’une exposition chronique ou aiguë aux CEM RF provenant de la technologie existante à des niveaux inférieurs aux limites d’exposition définies dans les lignes directrices de l’ICNIRP 2020.

La FFTélécoms retient également que, selon le SCHEER, les progrès techniques réalisés depuis les lignes directrices de l’ICNIRP (1998) en matière d’exposition dans les domaines de l’évaluation calculatoire et expérimentale de l’exposition et de la dosimétrie, permettent une évaluation plus précise de l’exposition humaine. De même, les applications sans fil, nouvelles et émergentes utilisant les CEM RF ont tendance à utiliser des fréquences plus élevées et une puissance d’émission plus faible à proximité du corps humain.

En conclusion, le SCHEER recommande par conséquent la mise à jour des annexes de la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l’UE (limites pour le grand public) et de la directive 2013/35/UE (limites pour les travailleurs) pour introduire de nouvelles quantités dosimétriques tenant compte de l’évaluation plus précise de l’exposition humaine réalisée.

La Fédération Française des Télécoms et ses membres prennent bonne note de cet avis du SCHEER et de son analyse scientifique approfondie décrite dans son Rapport publié le 14 juin 2023.

Lien vers l’Avis final (en Anglais): Final Opinion

Lien vers le récapitulatif du poids des preuves des publications (en Anglais): Publications considered as sources of evidence and their weight

Catégorie : Télécoms responsables

La FFTélécoms était présente, aux Arches Citoyennes à Paris, ce 27 juin 2023 pour la conférence de presse de lancement de la plateforme Justicie.fr, créée par l’association Droit Pluriel.

Lauréate du prix « Citoyenneté » de l’édition 2022 du Prix Télécoms Innovations organisé en partenariat avec Google et Samsung, sous le haut parrainage du Conseil national consultatif des Personnes handicapées (CNCPH), et remis par Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, chargée des Personnes handicapées, Droit Pluriel est une association nationale reconnue d’intérêt général qui agit au quotidien pour la défense des droits de tous.

L’association contribue à la promotion du droit comme bien commun et inclusif, afin de garantir l’égalité devant la justice. Depuis 2009, Droit Pluriel agit en faveur de l’accès au droit pour les personnes en situation de handicap, en s’adressant aux justiciables ainsi qu’aux professionnels du droit dans le but d’améliorer leur place dans la société. Elle présente aujourd’hui sa nouvelle plateforme numérique : Justicie.fr.

Justicie.fr est une plateforme innovante qui recherche à lever les barrières du handicap dans l’accès au droit. Le site Justicie.fr est le seul service gratuit qui permet en « trois clics » de connaitre le point de justice à proximité et qui inclus des informations sur le niveau d’accessibilité de la structure. Ainsi, Justice.fr propose une interface adaptée à tous, en utilisant la position de l’utilisateur ou une adresse. Elle permet d’indiquer le ou les besoins d’accessibilité (langue des signes, environnement calme, personnel formé, etc.) et propose une carte interactive des lieux de proximité.

Conscients des nombreux défis liés à la numérisation des usages, les opérateurs de téléphonie mobile soutiennent des projets vertueux pour la société et s’engagent au quotidien pour réduire la fracture numérique et favoriser l’accès de tous les publics aux nouvelles technologies. L’accessibilité du numérique et par le numérique est au cœur des missions de la FFTélécoms.

Ce projet, élaboré dans la continuité du Prix Télécoms Innovations 2022 et soutenu par les dotations de la Fédération Française des Télécoms et de ses partenaires, participe à la prise de conscience de tous les acteurs du numérique pour adapter nos sociétés et nos modes d’accès aux services publics. La remise du Prix Télécoms Innovation, qui réunit les opérateurs de téléphonie mobile et ses partenaires, Google et Samsung et le CNCPH est une illustration concrète des contributions inclusives du numérique à notre société.

Olivier RIFFARD, Directeur Général Adjoint de la Fédération Française des Télécoms : « Le projet de Droit Pluriel, visant à développer des solutions numériques innovantes, pour faire en sorte que le handicap ne constitue plus un obstacle pour connaitre et faire valoir ses droits, a immédiatement séduit la Fédération et ses partenaires, qui partagent cette volonté d’agir pour faire tomber les barrières qui entravent une partie de la population. La FFTélécoms est fière d’avoir accompagné ce projet, immensément utile, auquel nous souhaitons une pleine réussite et dont nous continuerons de suivre le développement. »

Vidéo de présentation:

Catégorie : Télécoms responsables

Les opérateurs télécoms sont résolument inscrits dans une démarche de progrès continu en matière de sobriété énergétique et environnementale.

Par essence, les services que les opérateurs commercialisent sont d’abord autant d’outils pour décarboner et réduire la consommation électrique de tous les secteurs de l’activité humaine. Colonne vertébrale de la numérisation des échanges, des activités de production, de l’efficacité logistique, de l’efficience énergétique, les réseaux contribuent à réduire les émissions de gaz à effets de serre. Une étude de Carbon Trust1 montre qu’en 2015, pour 1 unité de gaz à effets de serre émis par les réseaux, c’est l’émission de 5 unités de gaz à effets de serre qui a été épargnée ; elle montre qu’en 2018, ce ratio s’est établi à 1 pour 10.

Ce constat ne saurait justifier que les opérateurs ne se préoccupent pas de leurs propres émissions de gaz à effets de serre, ni, plus largement de l’impact environnemental de leurs activités. Ainsi, dans le prolongement de la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, les opérateurs ont adopté une Charte pour un numérique durable2 aux termes de laquelle ils s’engagent à tendre vers la neutralité carbone d’ici 2040, avec 10 ans d’avance sur les Accords de Paris.

Mais, par essence aussi, les réseaux sont énergivores. La consommation électrique des réseaux télécoms s’établissait à 3,7 TWh4 en 2019 (hors terminaux), soit 0,8%5 de la consommation électrique nationale et que 0,2% de la consommation énergétique nationale. Si le mix énergétique en France est très décarboné relativement à celui de pays tels que l’Allemagne ou la Pologne, dans un contexte de sobriété énergétique et d’explosion des coûts de l’électricité, la consommation électrique des réseaux de télécommunications demeure en France un véritable défi économique pour les opérateurs, et sa maitrise en période de rareté, un réel enjeu pour les pouvoirs publics.

1. Les actions des opérateurs pour maîtriser la consommation électrique liée à leurs activités

Les opérateurs agissent à tous niveaux pour maîtriser la consommation électrique directement liée à leurs activités, tant sur les réseaux (qui représentent environ 90% de leur consommation) que dans les bureaux, les locaux techniques, et les boutiques.

En premier lieu, les opérateurs, grâce à des investissements records depuis près de dix ans (près de 15 milliards d’euros en 2021), déploient de nouvelles infrastructures et de nouveaux services, au bénéfice des citoyens et des entreprises. Ces nouvelles technologies (fibre, 5G) sont plus efficientes du point de vue énergétique :

Source : Etude ADL pour la FFTélécoms

Ces gains énergétiques doivent permettre aux réseaux télécoms, à terme et notamment à l’issue des transitions technologiques en cours (fibre-cuivre notamment), de maîtriser leur empreinte énergétique.

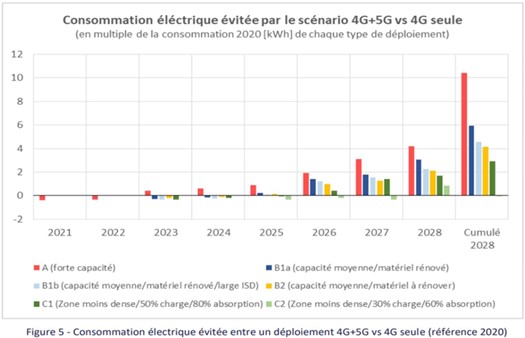

Pour autant, ces gains restent, d’une part, conditionnés à la bonne réalisation de ces transitions et, d’autre part, ne sont pas uniformes sur l’ensemble du territoire. A titre d’exemple, le Comité d’experts de l’ARCEP notait6 en janvier 2022 que les gains énergétiques et environnementaux du déploiement de la 5G ne produiront pas leurs effets immédiatement dans tous les territoires.

Les opérateurs agissent par ailleurs sur la consommation énergétique de leurs activités non liées aux réseaux.

Ainsi, tous les membres de la Fédération française des télécoms se sont-ils engagés, une fois le processus de concertation avec les organisations représentatives du personnel achevé, et la prise en compte des populations spécifiques, à optimiser la température dans les bureaux et points de vente (tendre vers un objectif de 19°C pour le chauffage et vers la limitation de la climatisation à 26° C en été) et les éclairages (extinction de l’éclairage publicitaire et des enseignes lumineuses dès la fermeture des locaux commerciaux).

Des actions sont menées en matière de modération et d’économie d’énergie ou d’actions vers les collaborateurs.

| Actions vers les collaborateurs | Actions de modération et d’économie d’énergie |

| Mise à disposition de formations sur les enjeux climatiques et de sobriété auprès des collaborateurs des opérateurs : sensibilisation aux écogestes, utilisation d’EcoWatt etc. | Mise en place de certifications qualité spécifiques à l’efficacité énergétique (norme ISO 50001). |

| Sensibilisation des collaborateurs afin qu’ils privilégient les réunions téléphoniques ou visioconférences plutôt que les trajets longue distance. |

Rationalisation de l’utilisation des composants en fonction de leur nécessité pour certains opérateurs. Refroidissement uniquement des serveurs utilisés avec optimisation et stratégie d’isolation d’air. |

| Sensibilisation des collaborateurs afin qu’ils privilégient l’utilisation du WIFI lorsqu’il est disponible ainsi que la désactivation des fonctions énergivores du téléphone mobile. | Coupure des serveurs non-utilisés

Déploiement de disques durs de grande capacité |

| Mise en place d’un forfait « mobilité durable » ou de mesures pour encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets domicile-travail. | Développement des versions allégées de sites internet et applications est conduit pour certains opérateurs |

| Mise en place de modulations de l’éclairage et de certains équipements, quand cela est possible, en fonction des pics de consommation énergétique en journée chez certains opérateurs, ou lorsque des locaux sont inoccupés par exemple. | |

| Extinction des lumières et équipements la nuit et le week-end | |

| Mise en place de solution de monitoring des consommations énergétiques via les applications de fournisseurs d’énergie par certains opérateurs. |

2. Les actions des opérateurs vers leurs clients

Une part significative de la consommation électrique des services des opérateurs dépend aussi des usages des clients, qu’il s’agisse de la consommation électrique des terminaux de réception installés à leur domicile (notamment les box et décodeurs TV), ou de leurs habitudes d’usage.

Les opérateurs préparent des campagnes de communication vers leurs clients, vers le grand public, pour mieux les informer des possibilités de réduction de la consommation électrique liée à leurs usages ; ils mettent à disposition de leurs clients un certain nombre d’outils pour simplifier les gestes sobres par exemple au travers de la mise à disposition d’applications de gestion de l’empreinte environnementale du numérique.

3. Mise en adéquation des obligations de déploiement au regard des enjeux de sobriété énergétique

Par ces actions, les opérateurs effaceront en 2022 la croissance de la consommation énergétique de leurs réseaux. Mais cette croissance est structurelle, directement liée à l’absorption d’un trafic croissant de 35% par an et surtout, directement liée à certaines obligations réglementaires. Les opérateurs ont identifié les obligations réglementaires les plus énergivores et suggèrent au Gouvernement d’ouvrir une réflexion sur l’adéquation entre ces obligations et les besoins réels de leurs clients en 2023, à l’aune de l’impératif de sobriété énergétique.

En effet, les gains énergétiques résultant d’une modulation des différentes obligations réglementaires de déploiements des opérateurs (new deal mobile, montée en débit à 240 Mbps dans les zones saisonnières, déploiement de la bande des 700 MHz et de la bande des 3,5 GHz en zone de déploiement prioritaire, 5G sur les autoroutes, …) pourraient s’élever en 2023 à près de 5% de la consommation énergétique des réseaux de télécommunications.

De façon très pragmatique et réaliste, les opérateurs s’accordent pour reconnaitre que l’ambition de certaines obligations, bien qu’énergivores, ne devraient pas être révisées ; par exemple, si la mise en service des sites du dispositif de couverture ciblée du « New Deal Mobile » prévue en 2023 est un élément significatif de la croissance structurelle de la consommation électrique des réseaux, reste que la criticité des besoins de connectivité dans les zones les moins denses doit être adressée prioritairement.)

En revanche, le rythme de déploiement de la 5G dans la bande des 3,5 GHz dans les zones les moins denses pourrait être interrogé. L’allumage de la 5G en bande 3,5 GHz sur un site existant 2G/3G/4G accroit la consommation électrique du site de 40%. Là où le trafic se densifie chaque année, là où les réseaux sont congestionnés, le ratio électricité consommée par data est favorable au déploiement de la 5G en bande 3,5GHz. En revanche, l’ARCEP souligne (voir infra) que le faible volume de données transitant à date par les cellules des sites implantés dans les zones les moins denses ne permet pas de bénéficier de l’efficacité énergétique des réseaux 5G en bande 3,5 GHz, qui de surcroît n’apportent pas d’amélioration en termes de couverture géographique. Par ailleurs, les usages en zone rurale identifiés pour les prochaines années seront pleinement satisfaits par la 4G et la 5G y sera déployée de manière ciblée (zone à forte affluence, entreprises).

Ainsi, la modulation des obligations de déploiement de la 5G sur la bande des 3,5 GHz en zone rurale permettrait d’aboutir à un gain énergétique à court et moyen terme. En effet, de manière comparative : un site 5G activé en bande 3,5 GHz consomme 1000 kWh par mois alors qu’un site 2G, 3G ou 4G en Zone de Déploiement Prioritaire (ZDP) consomme 2500 kWh par mois soit 40% de consommation additionnelle…

De même, l’obligation d’atteindre 240 Mb/s partout tout le temps ne correspond pas partout à un besoin d’autant qu’il existe des zones où le trafic n’atteint pas 20% de la capacité au moins 9 mois par an.

Par ailleurs, le fait que les baromètres de l’ARCEP, en matière de qualité de service, ne soient orientés que vers les enjeux de performance, de débit et de couverture amènent à une escalade sans fin en matière de densification des réseaux, bien au- delà des besoins propres à la bonne qualité du service.

Enfin, l’éventuelle attribution de nouvelles fréquences pour la 5G, notamment en bande haute (bande des 26 GHz), ne semble pouvoir se faire qu’à l’issue d’une étude précise sur les gains attendus en matière de qualité au regard de leur impact en matière énergétique.

Les opérateurs de communications électroniques sont donc disponibles pour travailler à identifier tout aménagement de ces obligations réglementaires dans la poursuite d’une réduction de la consommation électrique des réseaux qui n’obérerait pas la qualité de service qu’ils doivent à leurs clients

Simulations empiriques de gains énergétiques résultant d’hypothèses de modulation des différentes obligations réglementaires de déploiement des opérateurs en 2023

| Initiative | Gains économisés en en % en 2023 | Hypothèses & Commentaires |

| Modulation de l’obligation de déploiement de la bande 3,5 GHz en Zone de Déploiement Prioritaire |

-1,4% |

Estimation sur les volumes de sites à jour à déployer |

| Evolution des baromètres de l’ARCEP plus orienté vers la sobriété énergétique |

-0,8% |

Assouplissement du baromètre ARCEP pour permettre l’activation des green features en journée en cas de faible trafic |

|

Modulation de l’obligation de montée en débit à 240 Mbps dans les zones saisonnières |

-0,6% |

Assouplissement en basse saison tout en respectant l’obligation de 75% de sites équipés |

|

Modulation de l’obligation de déployer la bande 700MHz |

-0,1% |

Assouplir l’obligation pour permettre d’endormir la fréquence 700 sur certains sites (RAN4 ou 5G déployés en 3.5 Ghz). Reporter l’obligation de déploiement prévu sur les prochaines années |

| Modulation du déploiement sur les autoroutes | -0,3% | |

| Modulation de l’obligation de déploiement des nouveaux sites du New Deal mobile | -1,4% | Sur la base des volumes 2023 |

| Total | -5% |

-

La nécessaire modération des flux envoyés par les fournisseurs de contenus sur internet

Enfin, il convient de rappeler que la modération du trafic et des flux envoyés par les fournisseurs de contenus sur internet dans les réseaux des opérateurs de télécommunications, si elle était incitée par une contribution financière de ces fournisseurs au coût de déploiement des réseaux, pourrait contribuer utilement à diminuer la consommation électrique et améliorer l’empreinte carbone globale du numérique.

En effet, concrètement, 52,6% de l’augmentation nette du trafic sur les réseaux mobiles est générée aujourd’hui par 5 acteurs (Meta, TikTok, Netflix, Alphabet et Amazon).

Ainsi, selon EDF7, 1h de visionnage d’une vidéo en streaming représente 0,45 KW/h soit 1000 ampoules de 15 W allumées de 2 à 18 minutes.

Le levier d’une contribution financière incitative doit aussi être vu comme une incitation des géants du numérique à plus de sobriété.

1 The Enablement Effect : the impact of mobile communications technologies on carbon emission reductions

3 Scopes 1 et 2

4 Source : Etude ADL « Economie du secteur des télécommunications » pour la FFTélécoms.

5 Source : bilan de la société RTE pour l’année 2019.

6 https://www.arcep.fr/actualites/actualites-et-communiques/detail/n/environnement-140122.html

Catégorie : Télécoms responsables

Ministère des Solidarités et de la Santé, Paris 7ème, lundi 21 novembre 2022

La Fédération Française des Télécoms, Google et Samsung, sous le haut parrainage du Conseil national consultatif des Personnes handicapées (CNCPH), ont annoncé hier les 3 projets gagnants du Prix Télécoms Innovations 2022. L’appel à projet lancé en juillet dernier avait pour ambition de faire émerger de nouvelles solutions numériques mobiles, applications ou services numériques, destinées à faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap. Les lauréats se verront attribuer une dotation pour poursuivre le développement de leur projet. Ils bénéficieront également d’une visibilité accrue auprès de l’ensemble des acteurs de l’écosystème des partenaires.

Lauréat du prix Jeune Espoir : projet Vidar, proposé par l’association IPIC-ASSO

Créé par l’association IPIC-ASSO, fondée par 2 lycéens, le projet Vidar a pour ambition de simplifier la communication des personnes en situation de handicap auditif. Il s’agit d’une application multiplateforme (mobile et web) proposant un service de messagerie instantanée pour mettre en relation deux interlocuteurs et simplifier la communication instantanée.

Lauréat du prix Citoyenneté : projet Justice Plurielle, proposé par Droit Pluriel

Droit Pluriel, reconnue d’intérêt général, est depuis 2009 l’association de référence pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. Justice Plurielle répond à un constat unanimement partagé : il existe des lieux d’accès au droit gratuit sur l’ensemble du territoire, mais ces derniers sont méconnus et leur accessibilité n’est pas communiquée. Avec ce projet, tous les justiciables français peuvent localiser les points justice qui pourront répondre à leurs questions de droit gratuitement et en toute confidentialité, de la manière la plus adaptée à leurs besoins en accessibilité.

Lauréat du prix Coup de Cœur du Jury : projet Sous les D.R.A.P.S., proposé par l’association Créative Handicap

Sous les D.R.A.P.S. (Droits, Rencontres, Autonomie, Prévention, Sexualité) est une plateforme d’éducation à la vie intime et sexuelle composée d’outils pédagogiques. Elle est réalisée par et pour les personnes en situation de handicap, en utilisant des technologies de création numérique comme la modélisation 3D, l’impression 3D, les films d’animation 3D ou encore les Serious Game. Son but est de rendre les programmes d’information à la vie affective et sexuelle accessibles à tous.

La remise des Prix Télécoms Innovations a eu lieu le 21 novembre 2022 au ministère des Solidarités et de la Santé en présence de :

- Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, chargée des Personnes handicapées ;

- Jérémie Boroy, Président du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) ;

- Liza Bellulo, Présidente de la Fédération Française des Télécoms ;

- Benoit Tabaka, Secrétaire Général de Google en France ;

- Olivier Oger, Vice-président en charge des Relations Institutionnelles, de la RSE et des Ressources Humaines de Samsung Electronics France.

Liza Bellulo, Présidente de la Fédération Française des Télécoms : « Nous sommes ravis d’avoir organisé cette nouvelle édition du prix Télécoms Innovations autour de l’un des thèmes les plus chers à notre Fédération : celui de l’accessibilité et de l’inclusion. L’ensemble des projets proposés et plus particulièrement ceux de nos trois lauréats, ont un réel potentiel d’impact sur la société dans son ensemble, sur des domaines variés tels que l’accès aux droits, l’éducation sexuelle et affective, ou encore en simplifiant la communication entre personnes en situation de handicap. »

Olivier Oger, Vice-Président en charge des Relations Institutionnelles de Samsung France :

« L’accessibilité numérique doit être universelle et c’est en travaillant ensemble, main dans la main, que nous réussirons à concevoir des solutions concrètes répondant aux besoins quotidiens des personnes en situation de handicap. Toutes les candidatures que nous avons reçues permettaient de traiter le sujet de l’accessibilité sous différents aspects, tous essentiels. Et vous le savez, les défis sont très nombreux. Nous avons été très impressionnés par la qualité de l’ensemble des projets et plus particulièrement par celui de Sous les D.R.A.P.S., qui contribue à libérer la parole sur un sujet encore trop peu abordé au sein de la société française. »

Benoit Tabaka, Secrétaire Général de Google en France : « La thématique du prix Télécoms Innovations a particulièrement résonné avec la mission de Google, celle de rendre l’information utile et accessible à tous. Nous sommes heureux que ce prix ait permis de récompenser et mettre à l’honneur des projets innovants au service de l’inclusion. Nous félicitons chaleureusement les trois lauréats et suivrons avec intérêt la suite de leurs projets. »

Jérémie Boroy, Président du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) : « Particulièrement attachés à l’émergence en France d’un mouvement irréversible d’accessibilité et de design universel, nous sommes honorés d’avoir parrainé le prix Télécoms innovation 2022, et d’identifier, aux côtés de la fédération française des télécoms, Google et Samsung, les projets dont l’impact en matière d’autonomie est une évidence. »

Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, chargée des Personnes handicapées : « Tous les registres de l’existence doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap : pas seulement travailler et se soigner mais aussi se divertir ou communiquer avec ses amis. Les start-ups et les associations peuvent être sources d’innovations et d’amélioration de notre quotidien comme les projets présentés le prouvent. La Fédération Française des Télécoms et ses partenaires apportent un soutien précieux dans l’innovation numérique sur ces sujets. »

À propos de la Fédération Française des Télécoms :

Créée le 24 septembre 2007, la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) réunit les opérateurs de communications électroniques en France. Elle a pour mission de promouvoir une industrie responsable et innovante au regard de la société, de l’environnement, des personnes et des entreprises, de défendre les intérêts économiques du secteur et de valoriser l’image de ses membres et de la profession au niveau national et international. Pour réaliser ses missions, la Fédération organise dans l’intérêt de ses membres, un dialogue structuré et constant avec l’ensemble des parties prenantes du secteur et de son environnement institutionnel et privé. Elle assure de façon exigeante la représentation du secteur sur les questions d’intérêt commun dans le respect absolu des règles de la concurrence en vigueur.

À propos de Google :

La mission de Google est d’organiser les informations à l’échelle mondiale pour les rendre accessibles et utiles à tous. Google est une filiale d’Alphabet Inc. et opère en France depuis plus de 18 ans. Google en France représente plus de 1200 collaborateurs qui travaillent chaque jour pour mettre à disposition des produits utiles aux français dans leur vie quotidienne comme YouTube, Chrome ou Android – et utiles aux entreprises de toutes tailles pour développer leur activité en ligne.

À propos de Samsung :

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses idées et technologies innovantes. L’entreprise réinvente ainsi le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des tablettes, de l’électroménager, des réseaux, du stockage, des systèmes LSI, de la fonderie et des LED. Retrouvez toutes les annonces et contenus presse sur la newsroom news.samsung.com.

Contact presse :

- Fédération Française des Télécoms Alice Provost · Responsable de la Communication · aprovost@fftelecoms.org · 06 07 65 11 37

- Google France presse-fr@google.com

- Samsung Electronics France : Elodie Larcis · Agence BCW · Larcis@bcw-global.com · 01 56 03 12 29

Catégorie : Télécoms responsables

Les derniers résultats de la cohorte anglaise « Million Women Study », publiés en mars 2022[1] sont rassurants. Dans un groupe de plus de 750 000 femmes suivies pendant plus de 14 ans, l’usage du téléphone portable n’augmente pas le risque de cancer du cerveau.

Comment se situe cette étude parmi les autres travaux épidémiologiques sur l’impact potentiel du téléphone portable sur la santé et comment ses résultats contribuent-ils à éclairer le débat ?

Les premières questions sur les risques de cancers liés à l’usage du téléphone portable ont émergé vers la fin des années 90.

Les premières réponses à ces questions ont été apportées par les outils épidémiologiques les plus rapides à mettre en place : les études « cas-témoins ». Deux groupes d’individus sont constitués (les « cas », personnes atteintes d’un cancer du cerveau et les « témoins », personnes non atteintes de cancer) et comparés, à la recherche d’une différence d’usage du téléphone portable. L’évaluation des expositions se fait par l’interrogatoire détaillé de chaque participant, ou de sa famille s’il ne peut plus répondre, sur des usages anciens remontant parfois à de nombreuses années. C’est là que réside la principale faiblesse de ces études, car les données d’usage ainsi recueillies, de façon rétrospective, sont potentiellement altérées par de nombreux biais.

Des dizaines d’études cas-témoins ont été publiées depuis 2000. Beaucoup n’ont pas montré de risques associés à l’usage du téléphone portable. D’autres, dont INTERPHONE (2010) – la plus vaste étude « cas-témoins » dans ce domaine – suggérait un risque modérément mais significativement accru chez les forts utilisateurs. En dépit de leur nombre, les résultats hétérogènes et les limites méthodologiques de ces études n’ont pas permis de conclure.

Les études prospectives permettent de s’affranchir des limites des études cas-témoins. Un large groupe d’individus (une cohorte), indemnes de cancer au moment de leur recrutement, est suivi sur une longue durée et des informations régulièrement recueillies sur leur état de santé et leurs expositions. Ces études, plus complexes et coûteuses à réaliser, ne produisent de résultats qu’au bout de dizaines d’années de suivi. Leur force réside dans la grande taille des populations suivies et dans la robustesse des données d’exposition, qui sont recueillies de façon prospective.

À ce jour, trois cohortes ont, ou vont produire des résultats sur l’impact possible du téléphone portable sur la santé. La première, une cohorte danoise[2] (2011), n’avait pas trouvé de risques plus élevés de cancer du cerveau chez les premiers abonnés au téléphone portable. La dernière, COSMOS, lancée en 2007, regroupe 6 pays, dont la France. Plus de 300 000 participants ont été inclus ; ses premiers résultats sur les cancers du cerveau n’ont pas encore été publiés.

La « Million Women Study » est une cohorte anglaise constituée entre 1996 et 2001, dans laquelle 1,3 million de femmes nées entre 1935 et 1950 ont été incluses. Plus de 750 000 ont répondu à un questionnaire sur leur usage du téléphone portable en 2001, puis de nouveau, pour une partie d’entre elles, en 2011. Les premiers résultats (2013) ne rapportaient aucune association entre usage du téléphone portable et cancers.

Dans les nouveaux résultats publiés cette année, l’incidence des tumeurs cérébrales n’est pas statistiquement différente entre le groupe d’utilisatrices et celui des non-utilisatrices de téléphone portable, quel que soit le type de tumeur. Les analyses selon l’ancienneté de l’usage (plus de 10 ans) ou selon sa fréquence (plus d’1’ ou plus de 20’ par semaine) n’ont également pas montré de différence entre les groupes. Il n’y a pas non plus de sur-incidence de tumeurs temporales ou pariétales (zones les plus exposées lors de l’usage d’un téléphone portable collé contre l’oreille) ni de prédominance droite ou gauche des tumeurs.

Lien vers l’étude (en Anglais) :

Cellular telephone use and the risk of brain tumors: Update of the UK million women study. Schüz et al., JNCI: Journal of the National Cancer Institute.Published: 29 March 2022.

[1] Joachim Schüz et al. Cellular Telephone Use and the Risk of Brain Tumors: Update of the UK Million Women Study. JNCI J Natl Cancer Inst (2022

[2] P. Frei et al. Use of mobile phones and risk of brain tumours: update of Danish cohort study. BMJ, 2011.

Catégorie : Télécoms responsables

La Fédération Française des Télécoms et ses partenaires Google et Samsung, sous le haut parrainage du Conseil national consultatif des Personnes handicapées (CNCPH), cherchent à identifier des projets innovants au service de l’accessibilité de tous les publics. Les entreprises primées bénéficient à la fois d’une dotation pour poursuivre leur développement et d’un surplus de visibilité auprès de leur écosystème.

Dans cet objectif, la FFTélécoms et ses partenaires lancent un appel à projets innovants sur le thème de l’accessibilité au et par le numérique, afin de mettre en valeur des applications et services numériques ou des actions pédagogiques visant à accompagner les publics et les intervenants qui les aident dans le but d’assurer une accessibilité à l’ensemble des services numériques, notamment dans une démarche d’inclusion sociale.

Vidéo | Lancement du prix Télécoms Innovations 2022 :

Domaine d’intervention et objectifs

Cet appel à projets innovants concerne tout outil ayant trait à la question de l’accessibilité numérique, notamment dans une dynamique d’inclusion sociale.

Le projet peut :

- Être destiné à l’ensemble des publics et leurs accompagnants ou ne s’adresser qu’à un public défini ;

- Introduire un nouvel outil numérique ou, au contraire, proposer une approche innovante en matière d’accompagnement des publics.

Le projet doit :

- Apporter une solution pédagogique à la problématique de l’accessibilité, soit aux outils numériques, soit grâce à ces mêmes outils;

- Être structuré, clair et innovant ;

- Être reproductible ou diffusable.

Conditions de participation

Les candidats seront des entreprises, des associations, des développeurs, des chercheurs ou laboratoires de recherche de tous horizons ayant un projet ou un prototype innovant dans le domaine de l’accessibilité au et par le numérique pour les publics.

Les structures devront également justifier d’une forme de stabilité et de pérennité.

Modalités de participation

Les dossiers sont à envoyer par e-mail à l’adresse telecomsinnovations2022@fftelecoms.org

avant le 30 septembre 2022. Ils doivent comporter les documents suivants :

Présentation de la structure et de son équipe

- Curriculum Vitae des porteurs du projet ;

- Pitch vidéo du projet de 3 minutes;

- Description de la structure porteuse du projet en 3 500 signes;

- Budget et financements.

Présentation du projet comportant :

- Les ambitions pédagogiques du projet ;

- La description de la solution dans ses usages ainsi que les modalités techniques ;

- Le budget prévisionnel, incluant les financements annexes.

Tout dossier incomplet ou ne répondant pas aux critères d’accessibilité en vigueur ne sera pas examiné.

Processus de sélection

La sélection s’effectuera sur dossier par un jury composé de professionnels des télécoms, du numérique et de l’accessibilité. La démonstration d’un prototype ou d’un concept défini est l’un des points clefs de la sélection. Les projets doivent être reproductibles et mutualisables, dans le but de généraliser les solutions retenues à l’ensemble du territoire et des publics concernés.

Les projets seront jugés sur 5 critères :

- Adéquation aux objectifs ;

- Pertinence technologique et industrielle ;

- Adéquation aux attentes, usages et goûts du public visé ;

- Impact social ;

- Pérennité du projet.

Ces critères comptent chacun pour 20% de la note finale.

Le jury sera composé :

- de représentants de la Fédération Française des Télécoms et de ses membres ;

- de représentants de Google ;

- de représentants de Samsung ;

- de représentants du CNCPH.

Remise des prix

Les projets les plus méritants seront récompensés d’un prix à l’occasion d’une cérémonie organisée à l’automne 2022 par la FFTélécoms et ses partenaires et bénéficieront d’un suivi sur le long terme.

Les participants des projets retenus seront invités à la remise des prix, dont le lieu sera précisé ultérieurement.

Catégorie : Télécoms responsables

La revue scientifique « Health Physics » présente dans l’article ci-joint la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, son indépendance, la transparence de ses travaux et les exigences de l’absence d’intérêts commerciaux pour ses membres. Les modalités de financement de l’ICNIRP et sa collaboration avec d’autres organismes consultatifs et autorités de radioprotection sont également décrites.

Cette publication rappelle en effet que l’ICNIRP (Commission Internationale de Protection Contre les Rayonnements Non Ionisants) est un organisme scientifique indépendant et à but non lucratif qui évalue l’état des connaissances concernant les effets des rayonnements non ionisants (RNI) sur la santé humaine et sur l’environnement et fournit des conseils sur la protection contre les RNI, y compris des directives sur la limitation de l’exposition.

L’adhésion à l’ICNIRP est limitée aux experts des disciplines scientifiques liées à la protection contre les RNI qui n’ont pas d’intérêts commerciaux ou d’autres conflits d’intérêt. L’ICNIRP est financée par des subventions accordées par des organisations gouvernementales et scientifiques à but non lucratif et ne reçoit pas de fonds de l’industrie ou d’autres parties intéressées. Afin d’assurer un système complet et cohérent de protection contre les RNI, l’ICNIRP entretient de solides liens de collaboration avec un certain nombre d’organisations internationales et nationales non commerciales, intéressées par la protection contre les RNI. Les conseils de l’ICNIRP sont basés sur une évaluation détaillée de toutes les preuves scientifiques disponibles et elle fournit des conseils uniquement sur la base d’effets scientifiquement fondés.